In der Weltbühne, der Wochenschrift für Politik, Kunst und Wirtschaft, lesen wir im Heft vom 19. Dezember 1918 ein Weihnachtsgedicht. Jedenfalls hat es die Überschrift „Weihnachten“. Seit knapp sechs Wochen ist der große Krieg beendet. Nach vier Kriegsweihnachten endlich friedliche Weihnachten! Aber auch wenn an der Front nicht mehr geschossen wird, ist die Lage in Deutschland unübersichtlich, turbulent und alles andere als friedlich. Von Frieden kann keine Rede sein.

Vom 16. bis 21. Dezember 1918 tagten in Berlin rund 500 Delegierte aller deutschen Arbeiter- und Soldatenräte. Zukunft: ungewiss. Seit Mitte Dezember schwelte ein Streit um die sogenannte „Volksmarinedivision“. Die war zum Schutz des Berliner Regierungsviertels aus etwa 1000 Kieler Matrosen aufgestellt worden und hatte sich im Schloss einquartiert. Dort verschwanden im Durcheinander Kunstschätze, es kam hier und da zu Plünderungen. Man wollte deshalb die Matrosen schnellstens aus dem Schloss entfernen. Doch die ließen es auf eine Machtprobe ankommen. Am Heiligen Abend kam es zu blutigen Kämpfen im Berliner Schloss. Auch die Fassade wurde von Kugeln getroffen.

Nun also ein Weihnachtsgedicht. Es fasst das ganze deutsche Elend der letzten vier Jahre zusammen, ohne eine Hoffnung auf bessere Zeiten.

Weihnachten

So steh ich nun vor deutschen Trümmern

und sing mir still mein Weihnachtslied.

Ich brauch mich nicht mehr drum zu kümmern,

was weit in aller Welt geschieht.

Die ist den andern. Uns die Klage.

Ich summe leis, ich merk es kaum,

die Weise meiner Jugendtage:

O Tannebaum!

Wenn ich so der Knecht Ruprecht wäre

und käm in dies Brimborium

– bei Deutschen fruchtet keine Lehre –

weiß Gott! ich kehrte wieder um.

Das letzte Brotkorn geht zur Neige.

Die Gasse gröhlt. Sie schlagen Schaum.

Ich hing sie gern in deine Zweige,

o Tannebaum!

Ich starre in die Knisterkerzen:

Wer ist an all dem Jammer schuld?

Wer warf uns so in Blut und Schmerzen?

uns Deutsche mit der Lammsgeduld?

Die leiden nicht. Die warten bieder.

Ich träume meinen alten Traum:

Schlag, Volk, den Kastendünkel nieder!

Glaub diesen Burschen nie, nie wieder!

Dann sing du frei die Weihnachtslieder:

O Tannebaum! O Tannebaum!

Verfasst hat dieses Gedicht ein gewisser Kaspar Hauser. Wir wissen heute natürlich, dass dahinter Kurt Tucholsky steckt. Er hatte bis jetzt seine Texte und Gedichte mit Peter Panter, Ignaz Wrobel und Theobald Tiger unterzeichnet. Aber nun war Tucholsky Chefredakteur im Satireblatt „Ulk“ geworden mit der Auflage, das Pseudonym Theobald Tiger nur noch für dieses Blatt zu verwenden. Also hat er sich den Kaspar Hauser ausgedacht. Es ist sein zweites Gedicht unter dem neuen Namen. Am 5. Dezember hatte er zum ersten Mal als Kaspar Hauser geschrieben.

Ich muß mir einen neuen Namen geben.

Mein Gott, wer ändert nicht in großer Zeit!

Man kann ja auch als Kaspar Hauser leben,

Wie er war ich von aller Welt so weit.

Wir wollen hundert Jahre später nicht wie Kaspar Hauser lamentieren und griesgrämig, empört oder resigniert Weihnachten 2018 entgegensehen, auch wenn wir allen Grund dazu hätten. Es gibt ein anderes Weihnachtsgedicht zu entdecken, das auch in schweren Zeiten entstanden ist und das uns heute noch berühren kann. Geschrieben hat es Jonas Mekas 1948, der sich an die Weihnachtszeit in seiner litauischen Heimat erinnert.

Er beschreibt, wie im Dezember zunächst der Schnee sehnsüchtig erwartet wird, aber Regen, Matsch und Morast die Höfe, Wege und Felder unter Wasser setzten und den Bauern das Leben schwer machten. Wie groß muss dann nicht nur für Kinder die Freude gewesen sein, wenn dann doch noch vor Weihnachten der Schnee alles so festlich verwandelte.

Es erinnert an längst vergangene Wintertage, die es heute in unseren Breiten so nicht mehr gibt. Gerade nach dem heißen Sommer, dem ein warmer und trockener Herbst folgte, macht es uns nachdenklich, wie der Winter vor Weihnachten vor siebzig Jahren aussah. Schnee zu Weihnachten haben wir schon lange nicht mehr erlebt. Aber auch der satte Herbstregen ist dieses Jahr ausgeblieben.

SCHNEE UND ERINNERUNGEN AN EIN WEIHNACHTEN

Der Schnee kam spät in jenem Jahr, der Herbst, als warte er auf etwas, blieb, –

selbst Ende November, und noch im Dezember, weichte Regen die Felder auf,

und mit Rufen, Schreien, Peitschen trieben die Bauern ihre Pferde an,

die mit Fuhrwerken über die verschlammten, überschwemmten Wege zogen.

Und die Felder mit dem Dung, die Hecken,

Höfe, Gärten, die zerwühlten Kartoffelreihen –

alles unter Wasser, ein endloser Morast,

ein einziges, unendliches Wasser.

Doch dann, als niemand mehr den Schnee erwartete,

die Bauern sich allmählich schon gewöhnten an den Regen,

da plötzlich setzte eines Nachts, kurz vor Weihnachten, der Frost ein.

Und am nächsten Morgen, als die Bauern ihre Türen öffneten

und mit den Laternen in ihre Höfe schauten –

rieselte eine einzige, farblose Wolkenmasse

auf die Felder, auf die Ställe und die Brunnen.

Und dann verschärften sich die Fröste. Eine Nacht lang. Eine zweite.

Und beißende Kälte. Schwere Deckel auf den Brunnen

sollten das immer weiter absinkende Wasser schützen,

und nachts gingen wir hinaus und horchten, und im Morgengrauen –

hörten wir das Eis im Fluß krachen,

und wie sich an Gehöften in der Ferne

die Zäune lautstark und heftig verzogen und rissen.

Und eine Stille, so hallend, so kalt, diese Stille –

sie hing über Fischreusen, Feldern, den tief im Schnee

versunkenen Gehöften – eine so klare, so eisige Stille, –

und so senkrecht, so gerade nach oben, so blau strömte zum Himmel

jene gewundene, kleine Rauchsäule.

Und es war schon kurz vor Heiligabend. Und in der Frühe

eilten die Menschen in Scharen auf allen Wegen zur Morgenandacht,

sie glitten leicht durch den von Pferden flachgetretenen Schnee

und sahen, wie an den Sträuchern am Wegrand, wie in den Wäldern,

auf allen Zweigen wunderbar der Rauhreif glitzerte –

so himmlisch, und allein der Schnee knirschte.

Und in der Ferne, wie in kleinen Hügelchen steckten

die Schornsteine im verwehten Schnee – das Städtchen.

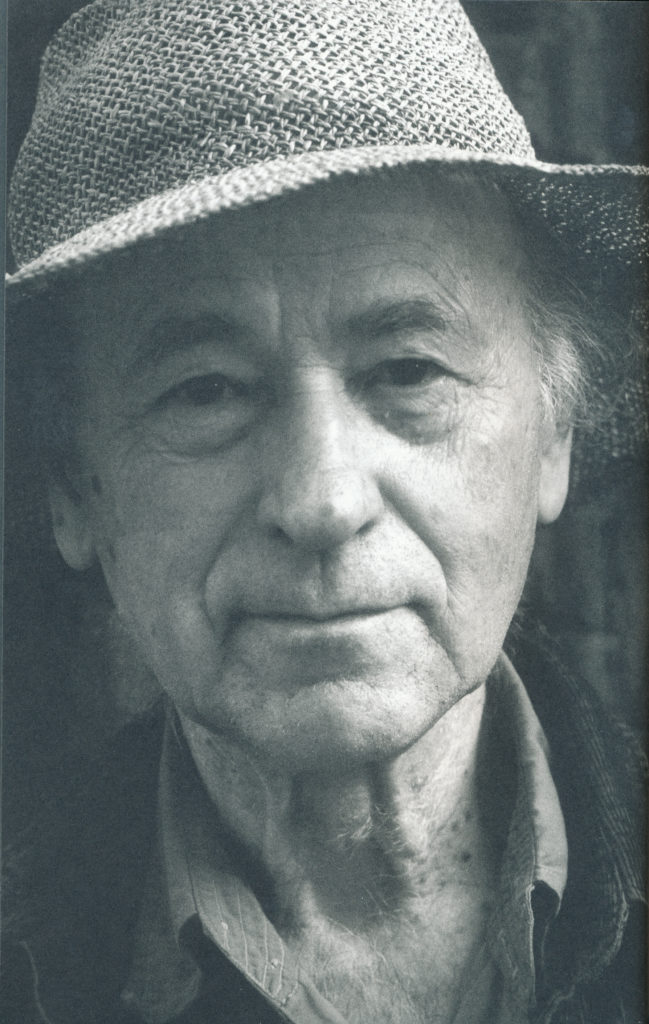

Jonas Mekas wurde 1922 in Litauen geboren. In den Jahren 1944/45 war er als Zwangsarbeiter in Nazi-Deutschland interniert und konnte nach Kriegsende nicht in sein Heimatland zurück. Erst im Oktober 1949 durfte er in die USA emigrieren. Dort wurde er zu einem der berühmtesten Dokumentar- und Tagebuchfilmer mit Weltgeltung.

Jonas Mekas war übrigens auf der letzten documenta in Kassel vertreten. Auf seiner Homepage ist der 96jährige immer noch aktiv. Er spielt Trompete und lässt sich interviewen. Dort findet man auch die Aufnahme eines Konzerts, das er mit seinen Freunden im Sommer 2018 in Berlin gegeben hat.

Wenig bekannt ist sein schriftstellerisches Werk, das bisher ausschließlich in litauischer Sprache verfasst wurde. Die „Semeniskiai-Idyllen“, aus denen das Weihnachtsgedicht stammt, erschienen zuerst 1948 als hektographiertes Typoskript in dem „Displaced-Persons-Camp“ in Kassel, in dem er und sein Bruder interniert waren. Sie wurden 2012 zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt und veröffentlicht.

Berührend sind auch seine Tagebuchaufzeichnungen aus dem Lager, die er 1948 über sein Weihnachten geschrieben hat, weit weg von seiner geliebten Heimat Litauen. Nicht umsonst sind diese Tagebücher unter dem Titel „I had nowhere to go“ oder auf deutsch „Ich hatte keinen Ort“ erschienen.

Weihnachten 1948

Dort, zu Hause – vor langer, langer Zeit – ich war noch ein kleiner Junge, in den Morgenstunden meines Lebens (wie schnell die Jahre vergangen sind, wie schnell) -, zwischen den Schneewehen, die Zäune knackten vor Kälte, der Wind schlug an die Scheiben), las ich im Licht der Petroleumlampe, die Schatten an die Wände warf, der Docht machte ein leises saugendes Geräusch – spät abends, Mutters Spinnrad schnurrte besänftigend – und ich las Kossus Zeilen:

„Ach, wie schön du aus der Ferne bist!“.

Ich las sie und verstand sie nicht. Denn das ist lange, lange her. Nein, ich habe diese Zeilen damals nicht verstanden, nur die einzelnen Wörter. Wie eine Distel haben sie sich in mein Gedächtnis gegraben, sind dort geblieben.

Viele Jahre sind seitdem vergangen, viele Abende. Abende genau wie diese anderen, und Tage. Hinter dem Pflug hergehen, mit den Kühen, oder das Heu wenden, dreschen, Staubwolken und die Spätherbstregen und Matsch und die Zeit der Gemüseernte, das Krauchen in den feuchten Kartoffelfeldern, mit vor Kälte blauen Fingern. Tag um Tag, arbeiten, arbeiten, arbeiten, Tag um Tag. Und wenn du, während du hinter dem vollen Mistkarren hergehst, zu denken versuchst – sind deine Gedanken so schwerfällig. Vielleicht nur an den Abenden oder an Feiertagen oder während der Tage des Herbstregens – versteckst du dich in einer Ecke, ziehst die Truhe mit Büchern unter dem Bett hervor – und liest. Ja, alle Bücher sind gut in einer hölzernen Truhe unter dem Bett versteckt… Und du blätterst die Seiten um und lebst auf. Du liegst in der Scheune, im vom Blumenduft erfüllten Heu, an einem großen Riss in der Scheunenwand, der Lichtstrahl fällt ins Buch… Kann es etwas Großartigeres geben!

Und später, in der Stadt – (Eine Stadt? Es gab dort ein paar Fischläden und einen Bauernmarkt.) – haben andere Kinder meine harten Bauernhände angeschaut, wenn ich versuchte, mit ihnen mitzuhalten. Mitzuhalten mit anderen meines Alters, die so weit voraus waren – vorausgegangen, während ich hinter den Kühen hergelaufen war. Ich arbeitete mit zusammengebissenen Zähnen, wütend und hungrig, übernahm kleinere Arbeiten, lebte über Wochen von Bageln und Milch.

Ach, es waren elende Jahre. Meine Erinnerungen sind voll von Schweiß und Krieg und vom Leid, das unsere Familie durchleben musste, eine Familie von acht (sechs Kinder, ich bin der fünfte, Adolfas der sechste), gebrochen vom Winter 1928, und Schulden, Schulden, Schulden, um all die Kinder zur Schule zu schicken und Kleider zu kaufen, die Läuse fernzuhalten – ja, auch Erinnerungen an Läuse – klägliche Erinnerungen.

Aber, ach, was hat die Sehnsucht nach zu Hause, was hat sie denn mit einem guten Leben zu tun?… Nein, das ist es nicht, was ich sehe, wenn das Heimweh mich überwältigt. Was ich sehe, ist etwas anderes. Etwas, das ich noch nirgendwo anders gefunden habe, nicht gesehen in diesen anderen Tälern, Bergen, Seen, Flüssen – nein. Und wenn ich Buchseiten öffne, verwandeln sie sich in Schmerz. Nein, nie, nie ist es in den Worten von Mallarmé oder Rilke zu finden, niemals. Nicht im blau flackernden Licht von D’Annunzios Pinien. Auch im salzigen nördlichen Tiefland von Verhaeren oder in den Ebenen von Hamsun kann ich es nicht finden. Nein, ebenso nicht in Faulkners sprödem Grün und in Wiecherts sumpfigen Landschaften. Nein, niemals.

Dann träume ich. Das ist alles, was ich noch habe. Und wenn ich träume, kommt alles zurück, lebt alles wieder auf. So wie heute Abend, wie jetzt. Ich sitze hier und träume. Und ich schreibe die Worte, nur um meine litauischen Worte vor Augen zu haben, auch wenn ich sie nicht hören kann…

Und es ist kurz vor Weihnachten.

Ah, der Tisch ist so weiß, so weiß, mit einem weißen Leinentischtuch gedeckt… Und das frisch gebackene Brot ist auf dem Bett im Hinterzimmer ausgelegt, mit Eigelb bepinselt, sanft, mit einer Gänsefeder… Das Wohnzimmer ist frisch gereinigt, Binsenmatten auf dem Boden. Und die Gespräche über den nächsten Tag, den Ausflug zur Kirche, über die stark ansteigende Kälte und was die Tiere um Mitternacht besprechen werden… Und die mit grünen Tannenbaumzweigen verzierten Feiertagsausgaben von Tageszeitungen, jedes Familienmitglied hat einen Abschnitt für sich zum Lesen…

Die Fensterläden schlagen noch, scheppern im Wind, und die Schneewehen wachsen höher und höher um das Haus und auf den Wasserquellen. Morgen früh wird es nötig sein, einen Weg zu den Ställen zu schaufeln, um dann wieder mit eiskalten Händen auszumisten, und der Wind bläst dir Schnee ins Gesicht.

Solche Sehnsucht ergreift plötzlich Besitz von mir, überwältigt mich, dass ich manchmal denke, ich kann das nicht aushalten. Nein. Ich höre das Eis auf den Flüssen brechen. Ich höre die Schlitten auf dem Weg, die Hufe der Pferde. Ein Ast bewegt sich an einer Tanne im Wald, Schnee fällt. Ich kann es alles hören, es alles wieder sehen. Ich sitze und träume. Stumm fällt der Schnee wieder auf die Landschaft meiner Kindheit. Und nur wenn jemand plötzlich die Tür öffnet und eine Stimme die Stille bricht, nur dann werde ich wach, schrecke hoch – ich erwache und sehe den Tisch, die Bücher, die Wände…

Ach, alles in Ordnung, Freund, ich habe nur geträumt… Ach, wie schön du aus der Ferne bist!

Warum brauchte ich all diese Jahre, dieses Elend und das Leben eines Exilanten, einer Displaced Person, um all das zu verstehen, um die Worte mit meinem ganzen Wesen zu spüren, mit meinem Körper, die paar Worte, diese einfachen Worte, von einem anderen Dichter geschrieben, in einem anderen Exil, viele Jahre zuvor?

Quellen

Die Weltbühne, 14. Jahrgang, 1918, Wochenschrift für Politik, Kunst und Wirtschaft, Heft vom 19. Dezember

Jonas Mekas, Alt ist dieses, unser Sprechen, Gedichte, Matto Verlag, Köln, 2012

Jonas Mekas, Ich hatte keinen Ort: Tagebücher 1944-1955, Spector Books, 2017

https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-republik/revolution/raete

http://cbuecherkiste.de/kurt-tucholsky-und-seine-pseudonyme

https://www.documenta14.de/de/artists/5572/jonas-mekas

https://www.perlentaucher.de/buch/jonas-mekas/ich-hatte-keinen-ort.html