Über Paul Lotz siehe http://win2014.de/?p=1076

Erlebnisse des Seewehrmanns Paul Lotz (1914)

Es war am 3. August 1914, als mich das Vaterland zur Fahne rief. Nach herzlichem Abschied von Weib und Kind, fuhr ich morgens 9 Uhr vom Hauptbahnhof in Karlsruhe ab, wo mir aus dem schon bereit stehenden Zug ehemalige Kameraden, mit denen ich schon in (der jetzt leider verlorengegangenen Kolonie) Kiautschou zusammen war, entgegen winkten. Unter gegenseitigem Ausfragen über unsere Zivilzeit und Familienverhältnisse, fuhr der Zug ab.

Es war am 3. August 1914, als mich das Vaterland zur Fahne rief. Nach herzlichem Abschied von Weib und Kind, fuhr ich morgens 9 Uhr vom Hauptbahnhof in Karlsruhe ab, wo mir aus dem schon bereit stehenden Zug ehemalige Kameraden, mit denen ich schon in (der jetzt leider verlorengegangenen Kolonie) Kiautschou zusammen war, entgegen winkten. Unter gegenseitigem Ausfragen über unsere Zivilzeit und Familienverhältnisse, fuhr der Zug ab.

Nach kurzem Aufenthalt in Heidelberg ging es weiter durch das herrliche Deutschland unserem Bestimmungsort Kiel zu; überall mit lautem Jubel der Bevölkerung begrüßt. In Kiel angekommen konnte das Ankleiden gar nicht rasch genug vor sich gehen, allgemein hieß es, die Engländer sind uns schon auf den Fersen. Dem war leider nicht so, denn dem feigen Briten fiel es gar nicht ein, an unsere Küste zu kommen.

5. August.

Morgens wurden wir eingekleidet und nachmittags 3 Uhr marschierten wir schon feldmarschmäßig nach Holtenau als I. Vorkomp. vom 8. Seebataillon. Vorläufig bildeten wir die Reserve des 5. Bataillons, das als Vorposten an der Küste aufgestellt war.

Wir wurden in einem Tanzsaal untergebracht, wo uns Stroh als Lagerstätte diente. Hier kampierten wir bis zum 5. September. Unser Dienst bestand in Bewachen der Flugzeuge, Schleusen usw. und außerdem in Märschen und Gefechtsübungen.

Anfang September hieß es plötzlich morgens: „Antreten im Ordonnanzanzug“ und ab ging es mit Musik nach Kiel, wo wir uns – alle Bataillone – zusammenfanden. Kaum waren wir im Viereck aufgestellt, als auch schon S.H. Prinz Heinrich zu Pferd ankam, seine blauen Jungen begrüßte und uns mitteilte, daß auch wir an den ruhmreichen Kämpfen des deutschen Heeres teilnehmen dürften. Mit einem „Hurrah“ auf S. Majestät d.d. Kaiser den Siegreichen schloß er seine in militärischer Kürze gehaltene Rede. Durch einen Parademarsch in Zugkolonnen fand das Ereignis seinen Abschluß.

Nun ging ein Hasten und Jagen los. Patronen wurden empfangen, die Ausrüstung durch eiserne Rationen usw. ergänzt und eines Morgens 3. September, ging‘s mit klingendem Spiel und geschmückt mit Blumen zum zweiten Mal zurück über die Hochbrücke vom Kaiser Wilhelm-Kanal. Das Verladen in Viehwagen ging rasch vor sich und noch am selben Tag fuhren wir zu Kiel hinaus, über Hamburg, dem Feindesland entgegen.

Nach unendlich scheinenden Tagen und Nächten kamen wir nach Herbesthal, der Grenzstation zwischen Belgien und Deutschland. Hier sahen wir die ersten Gefangenen und Verwundete, letztere meistens von Garderegimentern. Unter den Verwundeten befand sich, nach Aussagen meiner Kameraden, auch unser guter Hauptmann Schöning, den wir in der Kolonie als Kompanieführer hatten. In Herbesthal blieben wir einen Tag liegen und kochte unsere Kompanie in einem requirierten großen Kessel wieder mal etwas Warmes. Auch kauften wir in einer Bergwirtschaft den ersten französischen Rotwein. Anderntags ging es weiter nach Lüttich, wo wir noch deutlich die Spuren des Kampfes sahen.

7. September.

In Löwen angekommen – hieß es fertig machen, Gewehre laden und sichern – alles aussteigen. Hier sahen wir zum ersten Mal, was Krieg heißt! Alles total ausgebrannt. Die schönen Bahnhofhotels – alles in Trümmerhaufen. Während des Wartens vor dem Bahnhofsgebäude hatten wir Gelegenheit, die Soldatengräber zu besichtigen, die sich in den Anlagen und Blumenbeeten vor dem Bahnhof befanden, auch Seesoldaten waren schon dabei, von dem Transport, der vor uns angekommen war.

Hier erhielten wir aus dem verlassenen Postgebäude belg. 5 Cent Postkarten ausgehändigt, um unseren Lieben in der Heimat die ersten Grüße aus Feindesland senden zu können. Mittlerweile wurde es heiß, die Mittagssonne machte schläfrig und alles lag auf dem großen Bahnhofsplatz und schlief, als es plötzlich hieß: „Umhängen!“ und fort ging es durch die öden Straßen von Löwen und das Lied: „Deutschland hoch in Ehren“ hallte mächtig zwischen den ausgebrannten Häusern. Gegen Mitte und Ende der Stadt sah man weniger Zerstörung und allenthalben hatten die Einwohner Bettlaken und weiße Tücher herausgehängt, um ihre friedliche Gesinnung zum Ausdruck zu bringen. Auch viele Aufschriften an den Häusern sah man, zum Beispiel: „Hier sind keine Giftstoffe!“ oder „Deutschlands Freunde“ – oder von Soldatenhänden: „Gute Leute schonen!“ usw. Letzte Aufschrift fanden wir später oft und haben selbst hingeschrieben, wenn wir irgendwo gut behandelt wurden.

Kaum waren wir einige Stunden in der Hitze marschiert, als auch schon einer und der andere unserer Kameraden schlapp wurde, wozu auch jedenfalls die endlose Bahnfahrt ohne Schlafgelegenheit beitrug. Unser guter Major ließ infolge dieser geminderten Marschfähigkeit öfter halten und Wasser verteilen. Bei einbrechender Dunkelheit kamen wir in ein größeres belgisches Dorf bei Grambelar, wo wir in einer Schule einquartiert wurden. Nachdem wir die Schulbänke ins Freie gestellt und Stroh besorgt hatten, machten wir uns an die reifen Birnen im Schulhof und den Nachbargärten. Bei einem belgischen Bauern hatte ich auch Gelegenheit mich wieder mal gründlich zu waschen. Hier sah ich bei einem Kaufmann an der Ladentüre eine weniger erfreuliche Aufschrift: „Achtung, der Kerl wiegt falsch!“

Spät nachts, ich glaube erst gegen 11 Uhr, gab‘s was zu essen, das erste warme Essen seit wir Herbesthal verlassen hatten und zwar von Landsturmleuten, die hier einquartiert waren. Endlich glaubten wir uns der langverdienten Ruhe freuen zu dürfen, doch mit des Geschickes Mächten usw.- Es wird gegen 1 Uhr nachts gewesen sein, da ruft‘s „Alarm!“

In den noch patschnassen Waffenrock schlüpfen und Gepäck umhängen, war das Werk weniger Augenblicke, und wenige Minuten später ging’s zum Tor hinaus auf Nimmerwiederkehr. Als wir in stockfinsterer Nacht in nördlicher Richtung etwa bis morgens 3 Uhr marschiert waren, wurde gehalten, und unser ganzes Bataillon stellte sich, die Kompanien hintereinander, in ein großes Rübenfeld neben der Straße. Plötzlich wurde von uns das Erscheinen und Verschwinden eines Lichtes auf dem hinter uns stehenden Kirchturm beobachtet. Eine Patrouille wurde weggeschickt, den Täter festzunehmen. Kurze Zeit danach, der Tag fing gerade an zu grauen, da brachte die Patrouille in ihrer Mitte einen katholischen Priester mit breiter Hutkrempe und bleichem Gesicht. Die Meldung lautete: „Das Dorf ist von Einwohnern verlassen, der Kirchturm war leer als wir kamen, der Pfarrer lag im Bett, Beweise, daß er signalisiert hat, konnten wir keine aufbringen.“

Die allgemeine kriegerische Stimmung der Soldaten verlangte, daß der Mann erschossen würde; unser alter, biederer Oberst Lessing aber ließ ihn, als es vollends Tag war, laufen mit dem Befehl, auch er solle das Dorf verlassen, bis die Gefechte dieser Gegend erledigt wären. (Später habe ich erfahren, daß man denselben Pfarrer bei der Tat ertappt und gleich füsiliert habe.)

Inzwischen war die Sonne wieder herausgekommen, was eine Wohltat war für uns, denn wir hatten bei dem frischen Morgen in der durchschwitzten Kleidung recht gefroren. So lagen wir noch untätig bis gegen Mittag. Gegenüber der Straße lagen verschiedene Gehöfte, wo wir uns Kaffee kochten und Wasser für die Feldflaschen holten. (Hierbei traf ich noch einen Wertheimer namens Roos, der auch in China war und kurz zuvor von dort zurück kam.) Mit Essen war halt wieder nichts. Ich bekam von meinem Freund Edinger einen Landjäger zum Brot und unser guter Leutnant Schurrath vom 1. Zug bekam auch einen offeriert, er wehrte jedoch mit dem Bemerken ab. „So etwas am frühen Morgen verträgt nur ein Seesoldatenmagen!“

8. September

Zwischen 12 und 1 Uhr Mittag ging es wieder weiter vor, unsere Kompanie kam auf Vorposten. Der 1. Zug, (dabei auch ich ) Feldwache! Beim Vormarsch in unsere Vorpostenstellungen gab es leider wieder eine Menge, die nicht mehr mitkamen, so daß wir, als die Meldung durch die Kolonne kam „3 Unteroffiziere und 10 Mann schlapp!“ längere Zeit in einem Wäldchen halten mußten, bis wieder alles beisammen war.

Auf dem Marsch konnte ich mit ansehen, wie die noch anwesenden Landbewohner (meist Frauen) sich um unsere liegengebliebenen Soldaten annahmen und uns ständig frisches Wasser in die Marschkolonnen reichten. Gegen Abend kamen wir endlich an eine Gruppe Gehöfte, wo sich unsere Kompanie einquartierte; wir, der 1. Zug, marschierten ungefähr noch 4 – 500 m nach vorn und bezogen ein kleines Bauernhaus als Quartier für die Feldwache. Links von dem Hause befand sich ein Schützengraben, den wir entsprechend ausbesserten und erweiterten. Bevor wir die Zimmer und Stallungen mit Stroh zum Liegen versahen, ließ unser Leutnant Schurrath zum Wache einteilen antreten. Wir stellten einen Doppelposten an die Vorderfront des Hauses und einen Wachtposten an die hintere Seite, die übrigen wurden je 6 Mann und 1 Unteroffizier zu Patrouillen gegen den Feind und solche innerhalb der Postenkette verwendet. Da aber die große Mehrzahl der Kameraden wunde Füße hatte, so wurden zu Patrouillen Freiwillige genommen. Ich meldete mich zur ersten Patrouille und marschierten wir unter Führung unseres unermüdlichen Korporals Krause gleich los. Weit ausgeschwärmt, unser Unteroffizier in der Mitte, ging es, alles Gesträuch als Deckung benutzend, mit großer Spannung, was jetzt kommen werde – gegen den Feind.

Zuerst kamen wir an ein herrliches Schloß (Schiplaken) mit großem Park und schöner, mit hoher Mauer umgebenen Gärtnerei. Die Türen am Schloß waren alle offen, so daß wir die prächtigen Räume und Zimmereinrichtungen in aller Ruhe besichtigen konnten. Großartige Kunstgemälde, Musikinstrumente, geschnitzte Möbel, Teppiche von ungeheurem Wert usw., auch neuzeitliche Einrichtungen wie Dampfheizung, warm und kalt, Wasserleitung, elektrisches Licht, alles in eigener Anlage, war vorhanden. Von hier gingen wir durch die Gärtnerei, durchsuchten das Gärtnerwohnhaus und den anschließenden Park, ohne etwas Verdächtiges zu bemerken. Nach 2 Stunden kehrten wir zurück und hatten 6 Stunden Ruhe. Am nächsten Tag gingen wir über den Park hinaus und kamen in ein Dorf, das auch zum großen Teil verlassen war. In einem bewohnten Haus trafen wir eine alte Frau und ein Mädchen, welche auf Befragen angaben, es seien belgische Soldaten auf der Flucht hier vorbeigekommen, hätten aber zumeist ihre Uniformen weggeworfen und Zivilkleidung angezogen. Die fraglichen Uniformen und Ausrüstungsgegenstände fanden wir dann auch in einem Graben und nahmen Waffen und andere Gegenstände davon als Trophäen mit, um sie unseren Kameraden zu zeigen. Auch in der Nacht hörten wir nichts. Erst am 3. Tag mittags, wir waren gerade wieder am Schloß angekommen, da erscheint plötzlich vor uns eine feindliche Reiterpatrouille – 1 Offizier mit 2 Mann. Ein Mann wurde gleich heruntergeschossen, der andere verschwand im dichten Unterholz und der Offizier hob die Hände hoch. Einem Kameraden, der ihn auf dem Korn hatte, riefen wir zu: „Nicht schießen!“ Darauf setzte er das Gewehr ab. Kaum sah das der Offizier, als er auch schon sein Pferd herumriß und im dichten Unterholz verschwand. Das ledige Pferd nahm die 3. Kompanie an sich und verwendete es bei der Bagage. Kurz nach diesem Vorfall schoß es plötzlich vor uns aus dem Park, eine starke feindliche Patrouille hatte uns befeuert, sofort schwenkten wir nach rechts, worauf die ganze Gesellschaft ausriß. Als es nach kurzer Zeit wieder rechts von uns schoß, gingen ich und Kamerad Bischoff weiter vor, bis an den jeweiligen Rand des Parks, sahen aber nichts mehr vom Feind. Gegen Abend wurde von einer anderen Patrouille gemeldet: „Starke feindliche Abteilungen jenseits des Parks gegen uns im Anmarsch.“ Nun hieß es Vorsicht!

Unsere ganze Feldwache wurde, außer den stehenden Posten, in den Schützengraben für die Nacht umquartiert. Auch wir mußten, wenn wir von Patrouille zurückkamen, wieder in den Schützengraben. Die erste Nachtpatrouille brachte die Meldung, daß der Waldrand vor uns vom Feinde besetzt sei und sich anschicke, gegen uns vorzugehen. Gleich darauf sahen wir auf der ganzen Linie ab und zu elektrische Taschenlämpchen aufblitzen, die immer näher kamen. Unser Zugführer gab Befehl, nicht eher zu schießen, bis wir etwas sehen. Plötzlich prasselte vor uns ein wahnsinniges Gewehrfeuer los, der Feind mochte etwa 2 bis 300 m vor uns liegen. Die feindlichen Kugeln pfiffen mit unheimlichem Gesause und Gezisch über uns hinweg. Jetzt kam der Befehl: „Standvisier! Kurz halten! Lebhaftes Geschützfeuer!“ Das war uns recht.

Ein Feuern ging los, daß einem Hören und Sehen verging und hielt etwa eine halbe Stunde an, als plötzlich das feindliche Feuer nachließ. Wir stellten das Feuer ein und schickten wieder die nächste Patrouille los, welche den Befehl erhielt vorzukriechen, aber nicht schießen, sondern gut aufpassen, und wenn ein feindlicher Angriff erkannt ist, so rasch wie möglich zu uns in den Schützengraben zu springen. Es fing an zu regnen und wir saßen bis gegen 2 Uhr nachts fröstelnd, in die Finsternis vor uns spähend, im Schützengraben, als unsere Patrouille im Laufschritt zurückkam und einen neuen Angriff des Feindes meldete. Gewissermaßen als Bestätigung dieser Nachricht fing auch das Geknalle wieder an. Wir hatten inzwischen unsere Seitengewehre aufgepflanzt und erwarteten ab und zu feuernd, den Gegner. Die Munition wurde knapp und es hieß Munition sparen, nur feuern, wenn man den Gegner sieht. Inzwischen waren 2 Kameraden unter dem heftigen Gewehrfeuer zurückgelaufen, um Munition zu holen und kamen gerade noch recht, als uns der Feind dicht auf dem Nacken war.

Unser überaus heftiges Feuer ließ den Feind scheinbar nicht näherkommen, denn nach 1 bis 2 Stunden verstummte das Feuer gänzlich. Der strömende Regen, der gegen Morgen noch heftiger wurde, sowie der Sand des Grabens verursachten bei uns viele Ladehemmungen, so daß wir froh waren, als es Tag wurde und wir unsere Gewehre in Ordnung bringen konnten. Unsere Patrouillen mußten unterbleiben, da wir, sobald wir den Graben verließen, heftiges Feuer aus dem 800 bis 900 m vor uns liegenden Wald bekamen. Den Feind konnten wir jedoch nicht sehen. Unsere zwei Köche, die uns über die paar Tage jeden Mittag warmes Essen in einem Waschkessel in der Küche des Geschäfts gekocht hatten, wollten es sich auch heute nicht nehmen lassen, uns etwas Warmes zu besorgen, hatten sie doch tags zuvor auch ein Kälbchen geschlachtet, das herrenlos herumlief. Die Fleischteile hingen an der Vorderfront des Hauses und konnten, ohne vom Feind beobachtet zu werden, nicht in die Küche geholt werden. So richteten die guten Kerle einstweilen das Wasser, Feuer, Kartoffel usw. und paßten auf einen günstigen Moment, das Fleisch ins Haus zu holen. Aber es kam anders!

Der Feind hatte den Rauch am Kamin beobachtet und vermutete unsere Feldwache im Haus. Wenige Minuten später schlug auch schon eine Granate neben dem Haus ein, was die Köche veranlaßte, schleunigst das Haus zu verlassen und zu uns in den Graben zu springen. Letzteres wurde vom Feind auch beobachtet und die Stellung unseres Grabens war verraten. Die beiden nächsten Granaten trafen das Haus, wovon die eine in der Küche krepierte und unsere ganze Kocheinrichtung zerstörte, die andere traf den Stall und riß das geschlachtete Kälbchen in Fetzen.

Nun wurde die Situation immer kritischer. Die Granaten und Schrappnells schlugen vor und hinter uns ein, es war ein grauenvolles Spektakel. Wir lagen platt im Graben, jeden Augenblick gewärtig von einer Granate zerrissen zu werden. Ich sagte zu meinem Kameraden Edinger (er ist jetzt leider auch gefallen) „Wenn uns jetzt noch einer helfen kann aus dieser Hölle, so ist es unser Herrgott!“ Er erwiderte. „Du hast mir aus dem Herzen gesprochen!“ Unsere Kompanie, die rechts hinter uns lag, hatte auch Granatfeuer bekommen und drei Mann verloren. Sie war auch ausgeschwärmt im Schützengraben. Links im Anschluß lag die 3. Kompanie, zudem waren in der Nacht noch Matrosenartilleristen bei uns eingeschwärmt.

Dieses heftige Artilleriefeuer tobte den ganzen Nachmittag, aber meist schossen sie über uns hinweg. Da wir während der ganzen Zeit in voller Deckung lagen, so war der Feind der Meinung, uns so ziemlich aufgerieben zu haben und ging nun seinerseits zum Angriff über, der ganze Waldrand wimmelte von belgischen Soldaten, welche sprungweise gegen uns vorgingen. Als wir dies bemerkten, eröffneten wir wieder ein lebhaftes Schützenfeuer, das ihre Vorwärtsbewegungen ins Stocken brachte.

Die feindliche Artillerie wurde nun auch frech und fuhr rechts von einem vor uns liegenden Gehöft auf. Zum Glück wurde das sofort von Offizieren bemerkt und wir schossen, was aus dem Rohr ging, darauf unter fortwährendem Rufen: „Auf sie! Das sind die Schw…! Ruhig zielen!“ und so weiter. Zwei Schuß brachte die feindliche Artillerie heraus und dann verschwand sie, so schnell sie gekommen war. Auch unsere Artillerie, die bisher geschwiegen hatte, übersäte das Schloß und den Park mit Granaten und Schrappnells und erst die Nacht machte der ganzen Sache ein Ende.

Die folgende Nacht saßen wir wieder mit aufgepflanztem Seitengewehr im Graben, aber außer schwachem, feindlichem Gewehrfeuer vom Wald her, blieb es ruhig. Als am anderen Morgen unsere Patrouillen weit ausgeschwärmt auf den Wald los gingen, fanden sie ihn frei vom Feind. Nur tote Belgier, ledige Pferde und Munitionswagen standen herum. Offenbar hatten sie Eile und glaubten sich von uns verfolgt. Hätten sie geahnt, wie schwach wir waren und daß wir gar keine Truppen mehr in Reserve hatten, sie hätten uns mit ihren Massen überrannt.

Für die nächste Nacht mußten wir unsere Feldwache etwas rechts vorschieben. Durch die schlaflosen Nächte in Wind und Regen, ohne Nahrung, waren wir sehr heruntergekommen, mußten uns aber doch noch vorsichtshalber auf die Wacht eingraben. Da wir in der neuen, vorgeschobenen Stellung kein Haus in der Nähe hatten, so bauten wir Zelte auf.

Ein toter belgischer Soldat wurde von mir eingegraben, damit man den Anblick des Toten nicht ständig neben sich hatte. Nachdem ich den ganzen Nachmittag fest gearbeitet hatte, mußte ich auf die Nacht mit auf Unteroffiziersposten an einer Straße am Waldrand aufziehen. Als wir hinkamen war es schon dunkel.

Unser Leutnant Hein und ich durchsuchten mit entsicherten Waffen bei einbrechender Dunkelheit die vorliegenden Gehöfte ab, fanden aber nichts Verdächtiges und konnten nun beruhigt unseren Posten am Eingang des Waldes aufstellen. Wer nicht gerade auf Posten stand, konnte sich im Unterholz zur Ruhe legen.

Die Nacht verlief ruhig, nur ab und zu kamen Patrouillen an uns vorbei, die wir anriefen, sich aber stets als die unsrigen entpuppten.

Als es Tag wurde, zogen wir zur Feldwache zurück, wo inzwischen der Befehl kam, uns zu unserer Kompanie zurückzuziehen. Hier erhielten wir zum ersten Mal wieder warmes Essen seit drei Tagen.

Inzwischen war der 11. Zug unserer Kompanie auf Feldwache gezogen und wir pflegten in einem benachbarten Gehöft der wohlverdienten Ruhe. In die Nachtposten teilten wir uns alle, so daß jeder nur eine Stunde stehen mußte. Bei Tagesanbruch ging’s zurück zur Kompanie, wo inzwischen eine Kompanie von der Armee angekommen war, die uns ablöste. Am Nachmittag marschierte unsere ganze Kompanie zurück nach Poity, wo wir 5 Tage in Ruhe kamen und unsere Gewehre, Wäsche usw. sowie hauptsächlich uns selbst mal gründlich reinigen konnten.

Einmal während der Ruhepause mußten wir nachts um 2 Uhr alarmieren, konnten aber gegen Morgen die Quartiere wieder beziehen. Wir lagen in einem netten Wohnhaus mit Garten, das angeblich einem geflüchteten Deutschen gehörte. Die Bevölkerung sah nicht Vertrauen erweckend aus, machte uns aber keine Schwierigkeiten.

Eines Mittags rief‘s wieder zum Antreten und wir marschierten wieder bei strömendem Regen gegen den Feind. Über unsere Marschrichtungen und Vorhaben wurde stets schweigend beobachtet, so daß wir nie wußten, was los war. Gegen Nachmittag 4 Uhr kamen wir in das kleine Städtchen Elenyt (Elwyt?), von dem nicht ein Haus bei den dort stattgefundenen Gefechten ganz geblieben war. Total durchnäßt bezogen wir am Nachmittag den Schützengraben jenseits des Ortes. Der Graben war gut imstand und mit schöner Deckung gegen Unwetter und Artilleriefeuer versehen.

Die Nacht über schlief die Mehrzahl in Erdhöhlen, ein Teil wachte. Die Nacht verlief ruhig. Andern Tages wurden wir durch die II. Comp. abgelöst und wir bezogen Quartier in der halbzerschossenen Kirche. Die Kirchenstühle räumten wir aus und belegten die ganze Kirche mit Stroh und Bettmatratzen aus den zerschossenen Häusern. Auch in der Kirche überall Zerstörung! Prachtvolle Ölgemälde und Marmorstatuen waren zertrümmert von Granaten. Als gar einer unserer Kameraden (ein Berliner!) die Kanzel bestieg und reden wollte, wurde das ihm ganz und gar nicht angebrachte Gebaren von unserem Offizieren aufs Strengste verboten. Eine kundige Hand spielte auf der wie durch ein Wunder ganz gebliebenen Orgel vaterländische Lieder, welche wir begeistert mitsangen. Als aber schließlich so ein Witzbold von der Musik anfing zu spielen:

„Ja, wenn das der Petrus wüßte!…“ wurde auch das Orgelspiel untersagt. Hier bezogen wir alle an dem Tag den Schützengraben, denn mit weiterem Vorgehen sollte noch gewartet werden, bis genügend Artillerie da war. Wir erhielten jeden Mittag warmes Essen und Obst gab es in Hülle und Fülle im Kirchengarten.

Etwa 12-1600 m vor unserem Schützengraben war ein Bahndamm. Derselbe war abwechslungsweise von uns, dann wieder von Belgiern besetzt und das Geplänkel der Patrouillen ging den ganzen Tag. Als der Feind bemerkte, das wir jeden Mittag ablösten, schickte er uns um diese Zeit immer eine Anzahl Granaten und Schrappnells herüber, jedoch ohne zu schaden.

Dieser Zustand, wobei wir uns soweit ganz wohl fühlten, fand ganz plötzlich ein Ende. In der Nacht vom 26. auf 27. September 1914 lagen wir wieder im Schützenraben, als ich nachts 12 Uhr geweckt wurde, die ersten Briefe aus der Heimat (seitdem wir in Feindesland waren) waren angekommen. Ich war natürlich sehr erfreut. Aber das Licht zum Lesen fehlte. Kurz darauf kam unser Kurier und brachte für je drei Mann eine Flasche Wein! Was soll das bedeuten, frugen wir uns gegenseitig!? Henkersmahlzeit! sagte einer, ein anderer: „Paßt auf, jetzt geht’s los!“ usw. Mit Spannung erwartete ich den Tag, um die Briefe meiner Lieben lesen zu können und war auch kaum damit fertig, als der Befehl kam: „Fertigmachen zum Sturmangriff!“

Es war ein nebliger Morgen. Eine dünne Schützenlinie war voraus und wir folgten mit 200 m Abstand ausgeschwärmt. Es dauerte nicht lange, da hörten wir vor uns heftiges Schützenfeuer. Die erste Linie wurde vom Feind, der den Bahndamm besetzt hatte, unter Feuer genommen und einige Kugeln pfiffen auch schon in unsere Linie. Wir gingen deshalb sprungweise vor, sahen uns aber plötzlich vor einem breiten Wassergraben. Aber schon hatte unser Gruppenführer (ein Oberlehrer aus Schleswig-Holstein) eine kleine Steinbrücke erspäht, welche wir dann als Übergang benutzten. Vor der Brücke angekommen, mußten wir leider bemerken, daß ein feindliches Maschinengewehr ständig das Brückchen unter Feuer nahm.

Nun sprangen wir halt einzeln darüber, was wir laufen konnten, und verschwanden hinter der Brücke an der Böschung, wo wir dann nach rechts krochen, weil gerade vor uns die Schützenlinie zu dicht war. Sprungweise schwärmten wir unter heftigem feindlichem Feuer in die Schützenlinie ein. Wir kamen leider hinter ein Wäldchen zu liegen, wurden von allen Seiten beschossen, konnten aber selbst nichts sehen. Auf einmal hatte uns auch noch die feindliche Artillerie auf dem Korn und bestreute uns derart mit Schrappnells, daß wir ständig das Gesicht voll Erde bekamen. Rechts und links von mir gab’s Verwundete und Tote. Mir fuhr ein Geschoßstück unterm Leib durch, daß mir es ordentlich warm wurde, jedoch ohne zu schaden. Um aus diesem mörderischen Feuer zu kommen, sprangen wir im Vorgehen links und rechts raus.

Ich lief nach links und kam neben einem Wertheimer namens Klein zu liegen, der mir aber gleich zurief, ich sollte mich gut decken, denn hier schlügen massenhaft Gewehrkugeln ein. Ich folgte seinem Rat und hatte dafür das Vergnügen, sie meist über mich wegsausen zu hören. Da Hauptmann Krause (II Komp.), der rechts von uns lag, noch Belgier in dem kurz vor uns liegenden Wäldchen vermutete, so gab er zwei Mann den Befehl vorzuschleichen und nachzusehen, ob das Wäldchen noch besetzt ist.

Trotz den hageldicht einschlagenden Kugeln kamen die beiden wohlbehalten zurück und meldeten: „Das Wäldchen ist frei vom Feind!“ Nun arbeiteten wir uns immer weiter vor und nahmen den Bahndamm herzhaft unter Feuer und merkten auch bald, daß das feindliche Feuer nachließ. 3- bis 400 Meter vor dem Bahndamm kam der Befehl: „Seitengewehr pflanzt auf!“ und mit Hurrah ging’s auf den Bahndamm los. Als wir abgehetzt und atemlos auf dem Bahndamm ankamen, war der Feind verschwunden. Jetzt ging’s über den Bahndamm weg und auf das vor uns liegende Dorf Hofstade los, von wo wir noch schwaches Gewehrfeuer bekamen.

Die feindliche Artillerie schoß jetzt wie wahnsinnig auf den Bahndamm, wahrscheinlich in der Meinung, wir hätten dort verhalten, verwundeten aber nur unseren Major, der mit dem Stab noch am Bahndamm stand. Unsere Artillerie hatte, bevor wir zum Sturm vorgingen, den Bahndamm ebenfalls fest unter Feuer genommen und haben wir es vielleicht gerade ihnen zu verdanken, daß uns der Sturm verhältnismäßig leicht wurde. Infolge der gehabten Anstrengungen konnten wir dem Feind nur langsam folgen. Hinter Erlenbüschen an einem Bachrand brachten wir unsere Schützenlinie in Ordnung und rückten bis 900 m an den Dorfrand vor, gruben uns ein weil auch jetzt wieder feindliche Granaten bei uns einschlugen.

Die Telegraphendrähte schnitt einer der unsrigen alle ab, er hatte sich zu dem Zweck barfuß gemacht, um besser klettern zu können. Um den Feind aus den Häusern des Dorfes zu vertreiben, schoß unsere Artillerie mit Brandgranaten in dasselbe und bald stand die ganze Bescherung in Flammen. Jetzt rückte das 11. Regiment vor, das in Reserve lag und stürmte das Dorf und warf den Feind bis in die Stadt Mecheln (Malines) zurück. Wir folgten als Reserve in Kompaniekolonnen. Das heftige Gewehrfeuer bestreute auch uns noch, so daß wir dauernd liegen mußten. Das laute Hurrah! unserer stürmenden Kameraden schallte laut zu uns herüber.

Dieses rasche Vorgehen unserer Kameraden in dem mit breiten Wassergräben durchzogenen Terrain, haben wir auch zum großen Teil den uns zugeteilten preußischen Landwehr-Pionieren zu verdanken, die es mit bewunderungswürdiger Schnelligkeit fertig brachten, genügend Übergänge herzustellen. Sie benutzten dazu Bauernwagen, Leitern und Bretterbelag, fällten Bäume, alles im feindlichen Feuer und mit bewunderungswürdiger Ruhe.

Unsere schwere Artillerie war jetzt auch bis hinter den Bahndamm nachgerückt und beschoß das starke Fort Walem von Antwerpen, das kurz hinter Mecheln lag. Für die Nacht wurden wir bis Hofstade zurückgezogen und in einer Wirtschaft für die Nacht einquartiert. Stroh gab’s fast keins, alte Lumpen usw. dienten als Kopfkissen. Wir waren ständig alarmbereit. Wir hatten nun schon seit 24 Stunden kein Essen mehr, hatten aber vor lauter Gefecht auch gar nicht daran gedacht. Morgens gab’s Kaffee und dann ging es wieder weiter.

Kurz vor Mecheln schwärmten wir wieder aus, weil aus den Häusern der Stadt geschossen wurde. Unsere vordere Schützenlinie nahm die Fenster der Häuser unter Feuer und auch unsere Maschinengewehrgarben rasselten dazwischen, so daß das feindliche Feuer nachließ. Nun rückten wir vor, bis kurz vor die Stadt. Die zwei ersten Gruppen, darunter auch ich, wurden beauftragt, die Häuser vor uns zu durchsuchen. Ich war wieder bei unserem Korporal Krause. Mit Hilfe einer Beilpicke wurden die Häusertüren aufgesprengt, und nun ging es mit aufgepflanztem Seitengewehr vom Keller bis zum Speicher. Viehzeug, wie Schweine, Hühner, Hasen usw. ließen wir raus, da sie sonst in den verriegelten Ställen elend verhungert wären. In den Häusern fanden wir nichts Verdächtiges.

Drei Laibe Weißbrot brachte ich meinen Kameraden mit, ich hatte dieselben in einem Backtrog im Keller gefunden. Auf der Straße lagen tote und verwundete belgische Soldaten und Zivilisten. Nach stundenlangem Suchen kamen wir zu der Überzeugung, daß nichts mehr in den Häusern sei. Das meldeten wir, als wir zurückkamen und verteilten die gefundenen Eßwaren an unsere Kameraden, welche mit Freuden zugriffen, denn es war schon der zweite Tag, daß wir nichts mehr zu essen hatten.

Die Kompanie hatte, da sie inzwischen wieder feindliche Schrapnells erhielt, eingegraben. Kaum saßen wir einige Augenblicke im Graben um auszuruhen, so hieß es auch schon wieder: Antreten! Eine Spitze voraus, das übrige folgte, zwei Rotten links und zwei Rotten nach der Straße rechts, so marschierten wir durch die Stadt, alle Fenster genau beobachtend. Bei jeder Brücke, die wir passierten, machten wir Laufschritt, so kamen wir nach einer halben Stunde an das andere Ende der Stadt, wo wir als Reserve hinter den letzten Häusern lagen. Inzwischen machte sich ganz unangenehm der Hunger bemerkbar und unsere Offiziere suchten nach Eßwaren. Leider fanden sie nur Keks und Bonbons, welche sie an uns verteilten, es war halt noch immer besser wie nichts. Mit einbrechender Dunkelheit verstummte das Gewehrfeuer. Der Feind hatte sich noch weiter in den Schutz des Forts „Walem“ (Waden) zurückgezogen.

Nachdem am Tage vorher unsere Artillerie Mecheln beschoss, tat das jetzt die feindliche, so daß schon eine Anzahl Häuser in Flammen stand, auch die herrliche Kathedrale, die von unserer Artillerie verschont wurde, hatte jetzt sehr unter den Schrappnells aus den schweren Geschützen des Forts zu leiden. Unter dem furchtbaren Krachen der feindlichen Geschosse gingen wir wieder zurück durch die Stadt bis an einen freien Platz, wo wir uns in einem Hotel einquartierten. Es war jedoch nicht von langer Dauer, denn kaum hatten wir uns häuslich eingerichtet und uns mit Wein und Zigarren versorgt, so hieß es wieder: Raustreten! Unter strömendem Regen ging’s wieder zurück zur Stadt hinaus. Es brannten jetzt noch mehr Häuser als am Nachmittag, vielleicht war das der Grund, daß wir aus der Stadt gezogen wurden. Auf dem Rückmarsch wurde der erste Zug abgeteilt, zum Bewachen des Brigadestabes, der in dem Schloß St. Ambrosius einquartiert war.

Unter Führung unseres Zugleutnants Westermann (Lt. Schurrath war zu unserem großen Bedauern abkommandiert worden) gingen wir los, auf die Suche nach dem Stab. Nach endlosem Umherlaufen fanden wir nachts gegen zwei Uhr das Schloß. Todmüde, denn wir hatten seit sieben Uhr morgens schon den Tornister auf dem Rücken, ohne seit zwei Tagen etwas Vernünftiges zu essen bekommen zu haben.

Jetzt sollte noch ein großer Teil sofort auf Wache ziehen. Aber jeder erklärte, nicht mehr wachen zu können, er müsse auf Posten einschlafen. Aber Krieg ist Krieg. An einer Seite wurde angefangen und wer dran war, mußte halt stehen! Ich war glücklicherweise nicht dabei!

Nun hatten wir einige schöne Tage. Wir hatten uns in den Ställen auf Stroh häuslich eingerichtet und kochten den massenhaft vorhandenen Rosenkohl, schlachteten eine kleine Ziege, Hühner, Tauben und was wir habhaft werden konnten. Für das allgemeine Mittagessen sorgte unser Koch Adolf Issenhut, der mit mir seinerzeit auch in China war (jetzt aber leider auch gefallen ist), er erhielt seine Sachen vom Stabsfourier. Brot bekamen wir sehr wenig. Nach drei Tagen wurde der Stab nach Mecheln verlegt, da sich der Feind wieder weiter zurückgezogen hatte.

Gegen Abend kamen wir in Mecheln an und wurden direkt hinter der Kathedrale in das Haus eines höheren Geistlichen einquartiert, der Stab gerade gegenüber. Wir stellten hier nur zwei Doppelposten, da alles nahe beisammen war. Das Haus zu verlassen war uns verboten, so waren wir eingesperrt wie Gefangene, trösteten uns aber mit dem Wein, den die geistlichen Herren massenhaft im Keller hatten. Da unser Vorrat an Lebensmitteln immer kleiner wurde, so wurden Issenhut und ich und noch ein Kamerad zum Requirieren befohlen. Wir gingen in eine zum Teil zusammengeschossene Mehlhandlung und holten Mehl, Nudeln, Conserven, Salz und Gewürze, wobei Issenhut als Sachkundiger den Verkäufer spielte. Schwer beladen kamen wir zurück, von unseren Kameraden (im Vorgefühl des Genusses) mit Jubel begrüßt! Die Herrlichkeit dauerte leider nur zwei Tage.

Am 3. Oktober 1914 abends mußten wir im Gärtchen hinter dem Hause antreten, offenbar wollte sich unser Leutnant überzeugen, ob auch keiner darunter war, der des Guten zuviel hatte. Unser guter Kamerad Chemnitz, der schon die Gefechte bei Tientrin und Kaumi in China mitgemacht hatte, trat vor und sagte, er habe seine Wäsche gewaschen und die hinge noch oben im Speicher, er wolle sie rasch holen. Unser Leutnant aber witterte Unheil und glaubte, er wolle sich noch Wein besorgen und erlaubte ihm nicht wegzugehen. Chemnitz, der etwas beschränkt war, wollte das aber nicht in den Kopf und er trat noch mal vor und rief: „Herr Leutnant, auch meine Unterhose hängt auch dabei!“ Natürlich allgemeines Hallo und Lachen, sogar Leutnant Westermann mußte lachen, aber der Chemnitz mußte doch ohne Wäsche abrücken und das wollte ihm noch lange Zeit nicht in den Kopf!

Bei einbrechender Dunkelheit marschierten wir ab und gegen 10 Uhr nachts fanden wir unsere Kompanie, die in einem Schulhaus einquartiert war. Als wir es uns in einem Schulsaal auf dem blanken Bretterboden bequem gemacht hatten und eingeschlafen waren, rief es plötzlich: Alarm! Es wird zwischen 1 und 2 Uhr nachts gewesen sein, als wir durch die mondhellen Straßen der Stadt am Stadttheater und anderen imposanten Bauwerken vorbei, dem Fort Wahlem entgegenrückten, vor uns war heftiges Artillerie und Gewehrfeuer.

Das Fort, das tags zuvor kapituliert hatte, wollte jedenfalls vom Feind zurückerobert werden. Wir lagen hier – zwei Bataillone auf einem Exerzierplatz – etwa eine Stunde, als das heftige Feuer nachließ und durften dann wieder nach Hause, wo wir gleich wieder weiterschliefen.

Morgens wurde Gewehrreinigen angeordnet. Unser Kamerad Bischoff (jetzt leider auch gefallen) hatte eine schön etikettierte Flasche irgendwo aufgestöbert und meinte, der goldgelbe Inhalt sei Cognac, entpuppte sich aber als Olivenöl und tat unseren verrosteten Gewehren gute Dienste. Um 11 Uhr vormittags war Appell, wo wir infolge des guten Reinigungsöls ungeteiltes Lob ernteten.

Kaum hatten wir Essen empfangen, so hieß es auch schon wieder: Raustreten! Aus den kurz zuvor empfangenen Briefen hatte ich leider gelesen, daß meine Lieben zu Hause schon lange nichts mehr von mir erhalten hätten. Ich schrieb deshalb rasch noch eine Karte, die ich beim Abmarsch einer Husarenpatrouille zur Besorgung mitgab. Unser Vormarsch ging nördlich über das total zertrümmerte Fort Walem hinaus, wo immer noch schwere feindliche Granaten einschlugen.

Kurz hinter dein Fort liegt das Dorf Wahlem, von dessen Nordausgang wir heftiges Gewehrfeuer erhielten. Wir (1. Zug) gingen hinter dem Friedhof und der Kirche rechts herüber und dann sprungweise bis 400 m vor dem Fluß Senne, alles unter heftigem Gewehrfeuer. Der Feind hatte sich über den ziemlich breiten Fluß zurückgezogen und hatte Schützengräben längs des Flusses besetzt. Hinter Brombeerhecken und Haselbüschen gruben wir uns ein, während wir abwechselnd gruben und schossen. Plötzlich bekamen wir Granatfeuer schwersten Kalibers. Der ganze Boden bebte und haushoch spritzte der Sand, welcher unser Glück war. Einige unserer Kameraden wurden buchstäblich lebendig davon begraben, weiter aber keine ernstlichen Verletzungen hatten. Die hereinbrechende Dunkelheit machte der Kanonade ein Ende und wir dankten unserem Herrgott, so glimpflich davon gekommen zu sein. Nachts zwischen 11 und 12 Uhr mußten wir unsere Stellung wechseln und zur Verstärkung unseres II. u. III. Zuges an die Brücke rücken.

Während wir uns hinter dem Graben des II. u. III. Zugs gedeckt entlang zogen, sahen wir unsere lieben Kameraden gesät im grellen Mondschein hinter dem Graben liegen – alles Kopfschüsse! Ein gräßlicher Anblick! Unser Kompanieführer mit verbundenem Kopfe war noch feste auf seinem Posten. Um diesen gräßlichen Anblick für kurze Zeit los zu werden, ging ich mit Kamerad Strittmatter (jetzt schwer verwundet) in das lichterloh brennende Dorf zurück, um warmen Kaffee für unsere Kompanie zu holen. Jedenfalls müssen wir in den taghellen Straßen gut zu sehen gewesen sein, denn wir wurden herzhaft unter Feuer genommen und waren froh, als wir mit den Kaffeekesseln glücklich wieder zurück waren. Jetzt sollten wir nochmal zurück zum Wein holen, ich ließ aber einen anderen gehen, denn ich war todmüde.

Es mag gegen drei Uhr morgens gewesen sein, als ich mit einem großen Spaten bewaffnet zu meinem Zug kroch. Derselbe hatte sich inzwischen links der Brücke hinter einem Damm eingegraben. Ich schloß mich als letzter an und grub mich ein, wobei es allmählich Tag wurde. Sobald ich mit dem Kopf oder mit dem Spaten über den Rand des Dammes kam, pfiffen die Kugeln drüber. Wir hatten eine böse Stellung. Hinter uns war ein bis zwei Meter hohes Wasser, vor uns der Fluß und über dem Fluß in tadelloser Deckung, kaum 200 Meter entfernt, der Feind.

Alles Gelände, soweit wir es übersehen konnten, hatten die Belgier unter Wasser gesetzt – eine trostlose Lage. Es wird gegen 9 Uhr gewesen sein, als der Befehl kam, wir sollten uns gruppenweise zurückziehen, aber so, daß der Feind nichts merkt. Nach stundenlangem Kriechen und Laufen über die toten Kameraden hinweg kamen wir ins Dorf. Von einer Patrouille, die wir zur Beobachtung zurückließen, kam bloß einer wieder, die zwei andern hatten sich zu weit vorgewagt und lagen an der Böschung, schwer verwundet. Nun bezogen frische Truppen, meist Matrosen, die Stellung.

Wir blieben als Reserve liegen. Aber auch hier hatten wir keine Ruhe, die feindliche Artillerie bestrich uns ständig, richtete jedoch wenig Unheil an. Unser Major kam an uns vorbei und rief uns zu: „Ihr habt Euch brav gehalten!“ – Das tat jedem wohl und frischer Mut kam in die von Lehm und Schlamm strotzenden Gestalten.

Nachmittags wurden wir zurückgezogen und mußten vor dem General, welcher an der Straße stand, im Parademarsch vorbei und kamen in eine belgische Kaserne ins Quartier, wo wir unsere patschnassen Mäntel trockneten und uns auf Stroh bequem machten.

Abends kam noch unserer biederer Oberst Lessing auf die Stuben und redete unter anderem auch mich an. Ich sagte ihm, wenn wir nur den Kerlen auf den Leib könnten, um unsere toten Kameraden zu rächen … da sagte er nur zufrieden. „Kommt noch! Wir Infanterie können halt gegen die Artillerie nichts machen, Ihr habt Euch brav gehalten!“ Solche Worte taten uns wohl und ließen uns den Verlust unserer lieben Kameraden leichter verschmerzen. Am Abend bekamen wir auch Briefe usw., was uns da Erleben auf kurze Zeit vergessen ließ.

Morgens vier Uhr wieder A l a r m ! Wir traten vor der Kaserne an und marschierten entgegen unserer Vermutung, nach Osten. Nach zweistündigem Marsch schwenkten wir nach Norden um und kamen durch das vollständig zerschossene Dorf St.Kathrine mit dem gleichnamigen Fort, das auch total zerschossen war. Beim Weitermarsch kamen wir durch das Städtchen Duffel, wovon auch nicht mehr viel ganz war und das an allen Ecken brannte. Das Städtchen wimmelte von Infanterie und allerwärts reichten uns die Kameraden von der Armee Weinflaschen in die Marschkolonnen. hinter der Stadt schwenkten wir wieder nach links und schwärmten teilweise aus, halbrechts vor uns krepierten noch feindliche Granaten und links von uns standen 30 Kanonen in tadelloser Deckung, die die Belgier auf ihrer Flucht stehen gelassen hatten.

Gegen Mittag kamen wir wieder an unsere gestrige Stellung, aber viel weiter nördlich, das ganze Terrain, von dem wir noch am vorhergehenden Tag so heftig beschossen wurden, war vom Feinde geräumt. Wahrscheinlich hatten sie von unserem Umgehungsversuch Lunte bekommen und hatten aus Angst, zwischen zwei Feuer zu kommen, ihr Heil in der Flucht gesucht. In einem schönen Schloßpark machten wir halt und kochten ab. Ein Kamerad und ich gingen in die Schloßgärtnerei und holten je eine Zeltbahn voll Äpfel, die wir unter die ruhenden Kameraden verteilten. Nach dem Essen bekam unser Sergeant Stollberg das Eiserne Kreuz angeheftet. Unser Oberst meinte dazu, er bedaure, nicht mehr Kreuze zu haben, verdient hätten wir‘s nach seiner Meinung alle. Er ermahnte den Sergeanten, stets dessen eingedenk zu sein, daß er es für uns alle trüge. (Er ist inzwischen auch gefallen.) Später erhielten fast alle Offiziere von uns das Eiserne Kreuz. In Antwerpen erhielt auch noch ein Seesoldat von uns das EK, weil er trotz seiner Verwundung im Gefecht geblieben war.

Gegen Abend marschierten wir weiter und bezogen Quartier in einem Gehöft, mußten aber trotz der hereinbrechenden Dunkelheit noch einen Schützengraben ausheben, worin wir mit Ablösung die Nacht über wachen mußten. Am nächsten Tag hoben wir noch einen Schützengraben aus, mit starken Artilleriedeckungen, aber auch die folgende Nacht wurden wir nicht vom Feinde belästigt. Am nächsten Morgen, am 9. Oktober 1914 vor Tagesgrauen, erfolgte der weitere Vormarsch, da inzwischen alle Truppen nachgekommen waren. Es verlief alles ruhig. Vom Feind war keine Spur zu sehen, nur die schweren Geschütze hallten zu uns herüber. In der Richtung auf Antwerpen sah man hellen Feuerschein und mächtige Rauchwolken. Es waren dies, wie wir später sahen, die Petroleumstanks von Antwerpen, die Engländer vor ihrer Flucht in Brand steckten.

Als es hell wurde, kamen wir in das Städtchen Reeth. Hier hielt unser Bataillon, setzte die Gewehre zusammen und schickte Unteroffiziersposten an den Nord- und Ostausgang des Städtchens. Ich war bei den Unteroffiziersposten am Nordausgang, an der Hauptstraße nach Antwerpen. In den letzten Häusern richteten wir uns häuslich ein und stellten, die Front nach Antwerpen, Doppelposten aus. Eßwaren und Wein fanden wir in Menge, unser Kamerad Edinger melkte sogar eine Kuh, aber zum Abkochen der Milch kamen wir nicht, da wir zu früh wieder abgelöst wurden.

Es mochte ungefähr 9 Uhr vormittags gewesen sein, ich stand gerade auf Posten, als ein Auto aus der Richtung von Antwerpen angesaust kam. Vorne stand ein Rittmeister von den Braunschweiger Husaren, die Insassen konnte man des schnellen Tempos wegen kaum erkennen. Der Rittmeister winkte uns schon von weitem zu und rief: „Die weiße Flagge ist hoch!“ Die Freude läßt sich kaum beschreiben. Wir vergaßen ganz, daß wir Posten standen und sprachen dem Wein herzhaft zu.

Einer unserer Kameraden hatte vier Hühner ums Leben gebracht und dieselben mit Nudeln und Grünem gekocht, so hatten wir ein kräftiges Mittagessen! Das war unser schönster Tag während der Kriegszeit. Kaum hatten wir alle gegessen, als ein Radfahrer Meldung brachte, daß das Bataillon in westlicher Richtung abgerückt sei.

Nur ungern verließen wir unser neues Heim und folgten dem bezeichneten Weg. Unterwegs entdeckten wir noch ein großes Lager schwerer Artilleriemunition, die auch im Stich gelassen worden war. Unsere schweren Brummer verstummten auch allmählich. nach einer Stunde kamen wir wieder auf eine große Straße, die in nordöstlicher Richtung nach Antwerpen führte. Hier trafen wir wieder unsere Kompanie, die inzwischen wieder Ersatz von Kiel erhalten hatte, für die toten und verwundeten Kameraden.

Wir hielten in der Nähe einer großen Villa und unser Kompanieführer ließ eine Gruppe von uns antreten und aus der Gärtnerei der Villa Trauben für die Kompanie holen zur Erfrischung, denn die armen Kerle waren schon wieder 24 Stunden ohne Essen. Mit einbrechender Dunkelheit wurde weitermarschiert und tausendstimmig schallte „Die Wacht am Rhein“ in den Vororten von Antwerpen. In stockfinsterer Nacht kamen wir nach dem Städtchen Hemingem, wo wir in einem Tanzsaal einquartiert wurden, der kurz zuvor in Belgien verlassen war. Hier schliefen wir, waren zwar alarmbereit, wurden aber nicht gestört, die frisch von Deutschland gekommenen Ersatzmannschaften hatten die Wache.

Am anderen Morgen war bekannt geworden, daß ein großer Teil belgischer Soldaten Zivil angezogen hätte, um der Gefangenschaft zu entgehen. Wir wurden deshalb in Patrouillen eingeteilt und mit dem Befehl abgeschickt, sämtliche Männer des Städtchens, welche sich noch im militärdienstpflichtigen Alter befinden, festzunehmen und in die Stadtkirche zu transportieren, wo sie bis auf weiteres interniert wurden. Im Laufe des Tages traf ich auch noch einen Wertheimer namens Krimmer, der mich aber meines wilden Bartes wegen nicht mehr kannte.

Mit einbrechender Dunkelheit marschierten wir wieder weiter, aber nicht in direkter Richtung auf Antwerpen, sondern wieder mehr westlich und kamen spät nachts in den Vorort Kiel, wo schon preußische Ulanen einquartiert waren. Abermals mußten wir unseren Drang nach dem Siegeseinmarsch bezähmen. Wir wurden in der Hauptstraße des Ortes einquartiert, da auch hier wie überall, wo wir gewesen waren, die Bewohner geflohen waren. So wurde eine Anzahl Türen eingeschlagen und Quartier gemacht. Die ersten zwei Gruppen, darunter auch ich, wurden mit unserem Zugleutnant in ein Haus einquartiert, in dessen parterre Räumen sich ein feines Delikatessengeschäft befand.

Es wurde Licht gemacht und Herr Leutnant Westermann postierte sich vor den Herrlichkeiten wie gekochtem Schinken, feine Wurst usw. – Damit keiner von der hungrigen Gesellschaft aus Versehen etwas nach oben nehmen könnte. Oben wurden wir verteilt. Ich kam mit zwei Kameraden in ein kleines Mädchenzimmer, aber leider ohne Bett. Die wenigen an einem Kleiderhaken hängenden Frauenröcke dienten uns als Kopfpolster. Sämtliche Fensterscheiben waren von der Beschießung geplatzt, und ein kalter Wind pfiff die ganze Nacht über uns weg.

Wir waren schon halb eingeschlafen, als uns der Leutnant nochmals einschärfte, daß wir unter keinen Umständen die unteren Ladenräume betreten dürften. Unsere Kameraden machten Einwendungen, man müsse doch schließlich mal austreten usw., aber Leutnant Westermann ließ sich auf nichts ein, im schlimmsten Falle seien ja auch noch die Fenster da. Er verbiete es einfach! Morgens, es war der 11. Oktober und noch stockfinster, als wir wieder abrückten.

Auf dem Marsch konnte ich zu meiner geheimen Freude feststellen, daß einige unserer Kameraden doch für die leiblichen Bedürfnisse gesorgt und einige von den Herrlichkeiten mitgenommen hatten. Es war auch nötig, denn von der Kompanie konnten wir des Vormarsches wegen nichts bekommen. Nach 4 bis 5stündigem Marsch auf dem harten Pflaster der Vorstädte kamen wir gegen 10 Uhr an der äußeren Stadtumwallung an. Auf den Wällen wehte die deutsche Flagge und Kameraden von der Armee standen Wache. Nachdem wir unsere Anzüge nach Möglichkeit in Ordnung gebracht hatten, marschierten wir mit angezogenem Gewehr und Gleichschritt in die Stadt. Laut tönte unser Schritt auf dem Pflaster und mit Begeisterung sangen wir das Lied „O Deutschland hoch in Ehren!“ und das „Haltet aus im Sturmgebraus!“ tönte so mächtig, daß man es wohl stundenweit hören mußte. Inmitten der Stadt an einem freien Platze wurde gehalten und die zurückgebliebenen Einwohner kamen allmählich aus ihren Häusern um uns neugierig anzustaunen.

Sie hatten die Tage der Beschießung im Keller zugebracht und alle Kellerfenster waren mit Sandsäcken zum Schutz gegen Granatsplitter belegt. Vereinzelt sah man die Wirkung deutscher Geschosse. Das Innere der Stadt aber hatte wenig gelitten.

Gegen 12 Uhr mittags wurde wieder angetreten und mit Musik ging’s an unserem Oberst im Parademarsch vorbei, in eine belgische Kaserne, wo unser ganzes Bataillon einquartiert wurde. Nun dachten wir auf unseren Lorbeeren ausruhen zu können, wir hatten aber fälschlicherweise nur mit den Rechten, nicht mit den Pflichten des Eroberers gerechnet. Um 11 Uhr schon hieß es: „Wache – antreten!“

Ich war mit 11 Kameraden und Korporal Krause zum Schutz des städtischen Gaswerkes bestimmt.

Unsere Aufgabe war zu verhindern, daß es jemand gelänge, die Stadt in Dunkel zu hüllen und im Schutze der Nacht Anschläge auf unsere Truppen zu organisieren, denn am Hafen fand man ganze Berge weggeworfener belgischer Uniformen, ein Beweis, daß belgische Militär zum großen Teil Zivil angezogen hat, und es war deshalb auch nicht ausgeschlossen, daß sie schließlich als Franktireurs ihr Wesen trieben. Da keiner von uns wußte, wo das Gaswerk lag, nahmen wir einen belgischen Schutzmann mit, er solle uns den Weg zeigen. Auf dem Weg durch die Stadt hatten wir Gelegenheit, Antwerpens herrliche Bauwerke und Denkmäler zu bewundern.

Wir mochten etwa eine halbe Stunde marschiert sein, so kamen wir an ein riesiges Gebäude, welches uns vom Schutzmann als Gasanstalt bezeichnet wurde. Wir gingen durch das Tor, suchten nach einer geeigneten Wachstube und mußten dabei wahrnehmen, daß wir in ein Krankenhaus geraten waren. Gleich sahen wir nach unserem Schutzmann, aber der war verschwunden. Einer der belgischen Ärzte der leidlich deutsch sprach, half uns aus der Verlegenheit, indem er seinen Jungen mitschickte, der stramm neben uns her marschierte und uns nach 20 Minuten glücklich ans Ziel brachte. Unsere strammen Gewehrgriffe und korrektes Verhalten machten sichtlichen Eindruck bei der Bevölkerung und wir waren stolz darauf.

Der Bürobeamte des Gaswerkes war ganz baff, als wir ins Zimmer traten, kam aber bald zur Besinnung, als unser Korporal in militärischem Ton nach einem Raum fragte, wo unsere Wache untergebracht werden könne. Nach langem Hin- und Herreden wurde ein Büroraum im 2.Stock aufgebrochen und Matratzen, (die leider vor Dreck und Ruß starrten) reingelegt. Nun wurden zwei Doppelposten aufgestellt. Einer vorn am Eingangstor, der aufzupassen hatte, daß kein Unbefugter die Fabrik betrat und niemand heimlich über die Umzäunung steigt. Der zweite Posten im Hof patrouillierte um den Gasometer und die Hauptleitung, mußte falls aufpassen, daß sich kein Mensch unbefugt daran zu schaffen macht. Ich stand an der Straße, was sehr kurzweilig war. Da sollte man den passierenden Belgiern auf alle möglichen Fragen antworten, und die widersprechendsten Meinungen und Urteile mit anhören. Man hörte deutschfeindliche, aber auch viele deutschfreundliche Äußerungen.

Nach dem Dunkelwerden wurde es totenstill, es war den Einwohnern verboten, sich nach einbrechender Dunkelheit in den Straßen blicken lassen. Gegenüber dem Gaswerk waren eine Menge Wirtschaften, die uns aber des widerlichen Bieres wegen nicht reizen konnten.

Anderntags, nachdem wir die Gelegenheit benützt und uns mal gründlich (seit Wochen) gewaschen hatten und unsere Kleider von Dreck und Schlammresten befreit, wurden wir wieder abgelöst. In der Kaserne angekommen, wurde uns die wenig erfreuliche Mitteilung, daß abends 5 Uhr Appell sei im Ausgehanzug. Trotzdem wir unsere sehr strapazierten Kleider dazwischen nahmen, gab’s beim Appell manchen Anschnauzer, weil die monatelang durch Dreck und Schlamm gezogenen Anzüge nicht mehr neu werden wollten. Mit Mühe und Not konnten wir abends zwei Stunden an Land.

Ich ging mit einigen Kameraden durch die menschenleeren Straßen der Stadt an den Hauptbahnhof, wo noch Leben war. In einem der hell erleuchteten Hotels wurde laut gesungen und wir dachten an die Worte: Wo man singt, da laß dich ruhig nieder….. und gingen hinein. Hier saßen unsere Pioniere von der Neete und sangen gleich herzhaft mit. Für teures Geld erhielten wir gutes Bier, und die anwesenden Belgier konnten uns (vielleicht aus Angst) nicht genug loben.

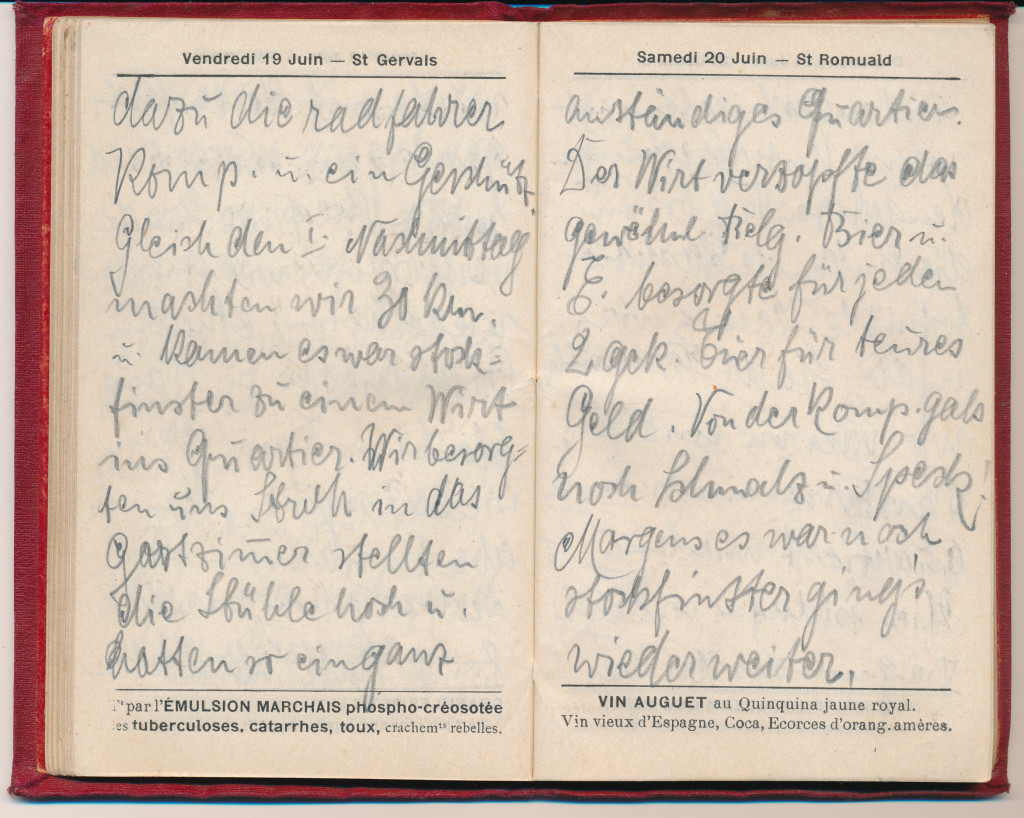

Nur zu bald waren die wenigen Stunden verflossen und heim ging’s in die Kaserne. Am nächsten Morgen kam der Befehl: „Alles in der Kaserne bleiben! Es kann gleich wieder los gehen!“ Es dauerte aber bis zum nächsten Tag nachmittags, wo wir, das 6. Bataillon die Radfahrabteilung, ein Geschütz abrückten, um einige belgische Abteilungen, die sich noch an der holländischen Grenze befanden, anzugreifen. Am selben Nachmittag marschierten wir noch 30 km und kamen in stockfinsterer Nacht bei einem Wirt ins Quartier, wo wir uns das Gastzimmer mit Stroh auslegten, zum Schlafen für die Nacht.

Der Wirt zapfte uns sein widerwärtiges Bier und von der Kompanie gab‘s Schmalz und Käse. Am anderen Morgen, es war noch finster, ging es wieder weiter und marschierten mit wenig Unterbrechungen bis in die sinkende Nacht, als wir von unseren Radfahrern die Nachricht erhielten: Die Belgier hätten sich von den Holländern entwaffnen lassen.

Todmüde kamen wir in der Stadt Tornauth an, wo wir in einem Priesterseminar einquartiert wurden. Hier schliefen wir seit Beginn des Krieges zum ersten Mal wieder in einem Bett. Auch erhielten wir je zwei Mann eine Flasche Rotwein und gute Zigarren, angeblich von der Stadt. Die Bevölkerung war hier sehr freundlich und zuvorkommend. Die Stadt war bisher vom Krieg in keiner Weise heimgesucht worden.

Am nächsten Morgen um 7 Uhr, marschierten wir wieder ab, längs der holländischen Grenze und zurück nach dem teilweise total zerschossenen Städtchen Proppendonk, wo wir gegen Abend wieder ins Quartier kamen. Diesmal zu Leuten, die erst tags zuvor wieder zurückgekehrt waren in ihr total verwüstetes Heim. Wir trugen mit vieler Mühe so viel Stroh zusammen, daß wir uns mit 18 Mann in einem Zimmer schlafen legen konnten. Unsere Küche wurde in einer verlassenen Konservenfabrik eingerichtet, wo sie sich mit dem Nötigen versehen konnte.

Der Frau unseres Quartierwirtes gaben wir unseren Kaffee zum Kochen, und das Essen von unserer Küche teilten wir mit ihnen, da die Leute außer dem nackten Leben und ihrem Häuschen fast nichts gerettet hatten. Abends saßen wir mit der Familie beim Lampenschein um den Tisch und sangen ein Lied ums andere, was den Leuten große Freude machte. Am andern Morgen, als wir abrückten, versammelte sich die ganze Familie vor dem Haus und nahm herzlich Abschied von uns.

Nach einem langen, anstrengenden Marsch kamen wir spät am Nachmittag wieder nach Antwerpen. Wir waren aber durch die anstrengenden Märsche so heruntergekommen, daß wir in dem Zustand einen traurigen Eindruck gemacht hätten. Es wurde deshalb gehalten und die Regimentsmusik abgewartet. Als wir die Musik voraus hatten, ging’s gleich besser und nach einstündigem Marsch durch die Stadt waren wir wieder in unserer Kaserne. Da viele von uns fußkrank waren, so wurde das Verlassen der Kaserne für den nächsten Tag untersagt. Diejenigen, die noch gute Füße hatten, mußten auf Wache ziehen, ich war auch dabei und kam zur Wache an einem der westlichen Stadttore.

Hier stellten wir zwei Doppelposten auf, welche die Aufgaben hatten, allen Passanten die Pässe zu revidieren. Solche, die keine Kontrollen passiert hatten, wurden zurückgewiesen. Wir teilten uns des lebhaften Verkehrs wegen in die Arbeit. Zwei Mann revidierten die Leute, welche in die Stadt wollten und die andern beiden diejenigen die, die raus wollten. Da nun in diesen Tagen die geflüchteten Bewohner der Stadt meist wieder von Holland zurückkehrten, so hatte man feste zu tun, damit der Verkehr nicht ins Stocken kam. Solche, die absichtlich die Kontrollstelle nicht passierten und sich bei uns auf alle mögliche Art durchzuschlängeln suchten, wurden festgenommen und auf die Wache gebracht. Um uns die Arbeit etwas zu erleichtern, hatte uns die Stadt zwei Herren zur Verfügung gestellt, die in zweifelhaften Fällen mit Rat und Tat uns beistanden. Am nächsten Tag mittags, als keine Ablösung kam, mußten wir halt weiter stehen.

Eine Patrouille wurde abgeschickt um zu sehen, wo die Ablösung bleibe, spät am Nachmittag kam die Patrouille zurück, unsere Ablösung sei abgerückt, habe sich jedenfalls in der großen Stadt verlaufen. Ein schöner Trost! Schon seit 24 Stunden nichts zu essen und der kalte Seewind, verbunden mit Regen, machte das Postenstehen nicht angenehm.

Als wir vom Posten abgelöst wurden, gingen wir in die Stadt, um etwas Eßbares zu kaufen. Bei einer Frau erhielten wir Hering und etwas Brot, so war und damit schon geholfen. Die Frau, deren Mann auch im Krieg war, von dem sie aber nicht wußte, ob tot oder gefangen, da sie nichts mehr von ihm gehört hatte, war nicht besonders gut auf uns zu sprechen.

Sie sagte unter anderem, wir hätten belgische Kinder auf unsere Bajonette gespießt und Weiber geschändet und anderes mehr. Alles Reden, daß das Lügen und großer Unsinn sei, konnte sie zu keiner anderen Ansicht bringen. Als ein kleiner Junge eintrat und etwas kaufte, ließ ich ihm für 5 Cent Süßigkeiten geben, worüber die Frau ganz erstaunt war, da sie uns für so etwas gar nicht für fähig hielt. Als ich ihr dann erklärte, daß ich auch einen kleinen Jungen zu Hause hätte und eine liebe Frau, fing sie an zu schimpfen, weshalb ich dann nicht zu Hause bliebe und für Weib und Kind sorgte, statt nach Belgien zu kommen und alles zu verwüsten! – Als ich merkte, daß der geistige Horizont der Frau sehr eng gezogen war, unterließ ich es, weiter auf sie einzureden und freute mich, daß sie uns wenigstens für anständige Kerls ansah.

Unser Wachlokal befand sich in einer Kaserne, worin belgische Telegraphentruppen untergebracht waren. Die Apparate sowie Werkzeuge usw. lagen noch massenhaft da. Außerdem fanden wir eine Menge Büchsenfleisch, wovon wir an die arme Bevölkerung verteilten, welche uns Barbaren nicht genug danken konnten. Es mochte gegen 8 Uhr abends gewesen sein, als wir endlich abgelöst wurden. Nach fast einstündigem Weg durch die Stadt kamen wir wieder in unsere Kaserne, wo wir wieder mal etwas Warmes zu Essen bekamen. Als wir nachdem nochmals kurz in die Stadt wollten, war geschlossen, keiner durfte raus, da es jeden Augenblick wieder losginge.

Ein schöner Trost! Am andern Morgen war Appell in allen Sachen. Die Munition wurde wieder ergänzt und nachmittags wurde wieder abmarschiert mit Sack und Pack. Nach dreistündigem Hin und Herlaufen im Regen wurde festgestellt, daß für uns kein Zug zum Transport gerichtet sei. Ein Beweis, daß es per Bahn gehen sollte! Aber wohin?!

Wir rückten bei einbrechender Dunkelheit wieder in die Kaserne, wurden aber nachts 1 Uhr wieder alarmiert und ab ging‘s nach dem Bahnhof. Aber der Zug war anscheinend noch nicht zusammengestellt, denn erst gegen 6 Uhr morgens wurde eingestiegen und bei Tagesanbruch ging es aus Antwerpen hinaus. Lebe wohl Antwerpen!

Zwei ganze, angenehme Stunden waren es, die ich in deinen Mauern verlebte! Nach drei Tagen, in denen wir Brüssel, Gent und Brügge passierten, waren wir auf der Strecke Brügge – Ostende angekommen. Meinem Kameraden Edinger ward unterwegs eine freudige Überraschung zuteil, er traf an einer Haltestelle seinen Bruder, der bei dem bayrischen Landsturm die Fahnenwacht hatte. Während der ganzen Bahnfahrt erhielten wir nur zweimal warmes Essen.

Auf einer Haltestelle ersuchte ich eine Frau, mir etwas Milch zu besorgen, aber als ihr Kind mit der Milch ankam, fuhr gerade unser Zug ab, da er aber eine kurze Strecke danach wieder hielt, so versuchte ein Mann nachzulaufen, mußte es aber, als der Zug wieder weiterfuhr, aufgeben. Als wir endlich ausstiegen, hörten wir von weitem heftigen Kanonendonner. Wir marschierten zurück nach Brügge und von dort nach St. Michael wo wir in einer Schule einquartiert wurden.

Als wir uns von einem benachbarten Gehöft Stroh für die Nacht geholt hatten, mußten wir die Räume und Plätze in Ordnung bringen, denn hier hatten nach Angaben des Schulmeisters Engländer gehaust und alles voll Schweinerei gemacht. Wir schimpften natürlich weidlich, daß wir gerade diesen Halunken den Dreck wegputzen mußten.

Als wir uns schon zur Ruhe gelegt hatten, rief es zur Türe herein: „Freiwillige raus zum Empfang von Liebesgaben und Paketen!“

Ich meldete mich und 5 Mann hoch rückten wir in stockfinsterer Nacht nach dem Schloß, worin der batl. Stab einquartiert war. Nach einstündigem Umherirren fanden wir endlich das Schloß, das tief in einem Park lag. Im Schein einer Stalllaterne wurden die angekommenen Sachen verteilt und schwer beladen kehrten wir zur Kompanie zurück. Vom Verteilen der Sachen hörte ich nichts mehr, denn ich war todmüde, als wir gegen 12 Uhr nachts zurückkamen, und schlief fest. Aber unsere Ruhe war nicht von langer Lauer, um 3 Uhr morgens war Alarm und um 4 Uhr hatten wir das Örtchen St. Michael, worin wir glaubten ausruhen zu können, hinter uns.

Es war noch stockfinster, als das ganze Bataillon sich an einer Wegegabelung sammelte. Mit Tagesanbruch ging’s weiter und gegen Mittag kamen wir an das Städtchen Thourout wo längere Zeit gehalten wurde. Nachmittags marschierten wir durch das von Soldaten wimmelnde Städtchen und marschierten auf der Straße nach Dixmuiden, dem Feind entgegen. In der Dunkelheit kamen wir nach einem Marsch von 45 km todmüde auf einem Höhenrücken vor Dixmuiden an.

Vor uns tobte die Schlacht, es war ein Höllenlärm und Verwundete wurden haufenweise vorbeigebracht. Nach kurzem Halt wurde uns die Nachricht, daß wir diese Nacht noch in den Schützengraben müßten. Eine große Anzahl unserer Kameraden mußten, weil sie nicht mehr laufen konnten, zurückbleiben und wir, die wir mit Energie die Strapazen durchgehalten hatten, sollten noch die ganze Nacht vor den Feind.

Nach 10 Minuten Vormarsch kam der Befehl: Wir sollten zurückbleiben, aber in äußerster Alarmbereitschaft. Unsere Kompanie ging rechts der Straße ins Ackerfeld, nahm die Kompaniefront gegen den Feind, wir setzten unsere Gewehre zusammen und legten uns bei den Gewehren nieder. Nachdem wir das in der Nähe liegende Stroh als spärliche Unterlage herbeigeholt hatten, schliefen wir fest bis gegen 4 Uhr morgens, wo es empfindlich kalt wurde. Unser Kompanieführer hatte für uns etwas Kaffee kochen lassen, das tat dem ausgefrorenen Körper wohl.

Mit Tagesanbruch begann der Vormarsch unter lebhaftem Feuer des Feindes. Bei unserer Ankunft hinter der Front stellte sich heraus, daß die Schützengräben unserer Armee dicht besetzt waren. Wir legten uns deshalb in den dahinter liegenden Wald als Reserve. Der Tag war sonnig, aber gegen Abend wurde es regnerisch.

Die Schlacht vor uns tobte immer noch. Plötzlich schlug ein Artilleriegeschoß in unsere Reihen und durchschlug unserem Offiziersdiensttuer (der uns als Ersatz für den gefallenen Leutnant Dörbinghaus vor wenigen Tagen zugeteilt worden war) beide Oberschenkel und unter lautem Schrei: „Mein Bein!“ fiel er vornüber. Er wurde in der Dunkelheit rasch verbunden und weggetragen. (Er soll daran gestorben sein.) Inzwischen hatte es angefangen herzhaft zu regnen, ich hatte Wache am nächsten Waldweg und sollte kommende Befehle der im Gebüsch liegenden Kompanie mitteilen. Ungefähr um 1 Uhr nachts griff der Feind unter heftigem Feuer an, als auch gleich die Nachricht kam, feindliche Truppen seien an einer Stelle durchgebrochen. Wir alarmierten gleich alles und unter strömendem Regen zogen wir auf der fast bodenlosen Waldstraße gegen den Feind.

Als wir am Waldrand angekommen waren, kam der Befehl „Entladen! Seitengewehr pflanzt auf!“ Da die Kugeln ab und zu zwischen unsere Reihen pfiffen, so wurde „hinlegen“ befohlen. Patrouillen klärten auf und stellten fest, daß kein Feind durchgekommen war! Wir luden deshalb unsere Gewehre wieder und als das Geknatter vorn nachließ, erhoben wir uns wieder aus dem Morast und ‚badeten‘ durch den Waldweg zurück in unsere alte Stellung. Mit den Zeltbahnen suchten wir uns dann gegen das Unwetter zu schützen, aber an Schlafen war wegen der Nässe nicht zu denken. Am Morgen klarte auch wieder der Himmel auf und bei dem herrschenden Wind trockneten unsere Kleider nach Möglichkeit wieder.

Mit vielen Schwierigkeiten holten wir im Kochgeschirr mal warmes Essen, das unsere Köche unter großen Schwierigkeiten weit hinten in einem halbverfallenen Häuschen kochten. Da uns bei dem hellen Wetter dauernd Flieger umkreisten, so bauten wir uns eine Art Laubhütten, um nicht von ihnen entdeckt zu werden. Gegen Abend kam ein Artillerie-Offizier mit der Meldung, unser 1. Zug soll rechts raus zur Deckung einer Batterie.

Unter der Führung von Leutnant Westermann marschierten wir ab und kamen bei Einbrechen der Dunkelheit, bei der Batterie an. Nun wurde eingeteilt! Ein Drittel unserer Leute grub sich links der Batterie ein und das andere Drittel rechts davon. Das letzte Drittel (darunter auch ich) wurde als Bedeckung zu den Protzen kommandiert. Unsere allgemeine Aufgabe war, falls der Feind die etwas weit vorgeschobene Batterie stürmen sollte, dieselbe solange zu verteidigen, bis sie sich in Sicherheit gebracht habe.

Wir bei den Protzen hatten überdies noch eine Aufgabe, die Munitionswagen gegen Franktireure zu schützen, weil ringsum alles im Wald war. Während unsere Kameraden Schützengräben aushoben, fuhren wir mit den Protzen zurück, waldeinwärts. Nun teilten wir eine Wache ein, die während der Nacht um die Protzen patrouillierten, wir andern krochen in zusammengetragenes Stroh.

Gegen 11 Uhr nachts ging wieder ein Heidenspektakel los, der Feind hatte offenbar wieder einen Durchbruchversuch gemacht, und schon kam auch ein Meldereiter von der Batterie, die Protzen sollten hinter die Batterie rücken. Im Galopp ging es über Stock und Stein zur Batterie zurück, wir saßen auf den Protzen und hatten uns gerade zu halten, daß sie nicht heruntergeschleudert wurden. Hinter der Batterie angekommen, wurde hinter dem Wäldchen nebeneinander aufgefahren und wir nahmen unsere Wache wieder auf. Da uns die feindlichen Kugeln zu sehr um die Ohren pfiffen, so kauerten wir uns hinter die Protzkästen, bis der ärgste Hagel vorbei war. Mit Tagesanbruch ging’s wieder zurück in den Wald. Unsere Protzen standen an einem Waldweg, gut gedeckt durch überhängende Baumäste, wo die Deckung nicht vollständig war, pflanzten wir kleine Bäumchen ein. Da es ein heller Tag war, so kamen auch die feindlichen Flieger schon sehr frühe. Wir verhielten uns ruhig, um uns nicht zu verraten.

Einer mußte aber den Verbandsplatz hinter uns entdeckt haben und kreiste fortwährend über uns. Ich beobachtete ihn und sah plötzlich, wie er einen kleinen schwarzen Gegenstand abwarf. Wie ein Blitz durchzuckte mich der Gedanke, das ist eine Bombe, ich rief meine Vermutung den andern zu und legte mich in den Straßengraben. Kaum lag ich, als dicht bei uns ein furchtbarer Schlag ertönte. Die Pferde rissen wie wahnsinnig an ihren Strängen, aber die Fahrer hielten fest, nur 4 Pferden gelang es, sich loszureißen und sie rannten querfeldein. Zum Glück hatte die Bombe keinen Schaden angerichtet.

Am Nachmittag kamen wir noch ins feindliche Granatfeuer, so daß wir, als sie immer näher einschlugen, unsere Stellung wechseln mußten. In dieser Nacht wurden wir nicht gestört und am andern Tag wollten wir wieder an unsere alte Stellung fahren, als plötzlich 4 Flieger über uns kreisten. Kaum war die erste Bombe in der Nähe krepiert, als auch schon Pferde in wahnsinnigem Galopp davonrasten, wieder ging die wilde Jagd los, wobei wir oft derart herumgeschleudert wurden, daß wir dachten, die Protze fällt um. Noch fünf bis sechsmal krachte es hinter uns und wir waren froh, als wir den schützenden Wald wieder erreicht hatten. Eine dieser Bomben fiel in der Nähe unserer Kochstelle nieder und riß einem unserer Köche den ganzen Leib auf. Sein Nachfolger Issenhut, der uns am andern Tag Essen in den Schützengraben bei der Batterie bringen wollte, lief gerade in eine Bombe hinein, die ihm beide Beine abriß. In der Nacht erfuhren wir von einem Meldereiter, daß sämtliche Marinetruppen nach Ostende abgerückt wären.

Als wir am andern Morgen sahen, daß die zwei Drittel unseres Zuges bei der Batterie auch weg waren, so holten wir uns beim Batteriechef ebenfalls die Erlaubnis zum Abrücken. Anderntags war von den Marinetruppen nichts mehr zu sehen. Unsere Bedeckungsmannschaften sammelten sich unter Führung unseres Unteroffiziers Schnackenbeck, und gegen 9 Uhr vormittags rückten wir in Richtung auf Thourouth ab. Wir waren 12 bis 14 Mann. Nach zweistündigem Marsch machten wir in einem kl. Orte halt, fingen 9 – l0 Hühner und kochten uns in einem Waschkessel, den ich in einem benachbarten Bauerngehöft holte, eine kräftige Hühnersuppe mit Kartoffel usw.

Was wir an Hühnerfleisch nicht essen konnten, verstauten wir im Brotbeutel und neu gekräftigt ging’s weiter, bis wir in stockfinsterer Nacht nach Thourouth kamen. Hier gingen wir auf die Kommandantur, wo wir im selben Haus einen Raum zugewiesen bekamen, worin wir schlafen konnten.

Die Besatzung des Ortes war hessischer Landsturm, von diesen erhielten wir abends und am nächsten Morgen warmen Kaffee. Morgens, es war noch finster, wusch ich mich an einem Brunnen am Marktplatz und suchte bei den Bäckern des Orts Brötchen zu kaufen. Da kam ich aber schön an. Alles schimpfte, die Deutschen hätten alles abgegessen usw. ich gab deshalb alle Versuche auf in der Beziehung und war froh, daß mir die Landsturmleute etwas Brot abgaben. Da uns vom Kommando die Mitteilung wurde, unser Truppenteil sei nach Ostende, so machten wir uns gegen 9 Uhr auf den Weg dorthin.

Mit der Hühnersuppe war es an diesem Tage nichts, denn die ganze Gegend war bewohnt. Für teures Geld erhielten wir etwas Butter in einem Dorf und eine freundliche Bauersfrau erklärte sich bereit, unseren Kaffee zu kochen, das war unser Mittagessen und dann ging’s weiter. Gegen Abend kamen wir nach Ostende, wo uns Unteroffizier Trabant und ein Mann von unserer Kompanie aus einer Kneipe zuwinkten. Die beiden waren von der Kompanie zurückgelassen worden, um auf uns zu warten, wußten jetzt aber auch nicht, wo die Kompanie war. Sie hatten ihre Spur in Thourout verloren.

Jetzt war guter Rat teuer. Wir liefen todmüde, wie wir waren, ganz Ostende ab, ohne von der Kompanie etwas zu erfahren und waren froh, daß uns hessische Landsturmleute in ihr Quartier aufnahmen. Auch hier, es war in einer Schule, erhielten wir warmen Kaffee und Brot. Matratzen standen genug zur Verfügung und wir gingen, nachdem wir etwas gegessen hatten auf ein halbes Stündchen in die Stadt. Die Straßenbahn funktionierte, wir wurden aber von Marinesoldaten bedient und alles konnte unentgeltlich fahren. Die Einwohner schienen nicht sehr feindlich gesinnt zu sein, auch waren nur an der Küste einige Hotels zusammengeschossen und zwar von Engländern, von der Se aus.

In der Nacht gegen 12 Uhr, als wir gerade fest eingeschlafen waren, alarmierte es. Sämtliche Truppen sollten raus aus der Stadt und den Strand besetzen. Auch wir machten uns fertig und marschierten hinter dem Landsturm her nach dem Bahnhof, wo gerade eine Menge Verwundeter aus der Gegend von Diymuiden ankamen. Da wir an dem Bahnhof weitere Befehle abwarteten, so war ich beim Transport der Verwundeten in die Wartesäle behilflich. Nach stundenlangem Warten marschierte der Landsturm wieder weiter und wir hinterher, bis wir an einer belgischen Kaserne vorbeikamen, wo Posten von unserem 1. Bataillon standen.

Auf Befragen hieß es, sie seine nur zur Hälfte ausgerückt und wenn wir sehr müde seien, könnten wir bei ihnen schlafen. Ein geeigneter Raum war bald gefunden und wenn das Lagerstroh auch spärlich war, wir schliefen dank unserer Ermüdung gut und fest. Morgens bekamen wir wieder etwas Kaffee und nährten uns sozusagen von den Brosamen, die von der Kameraden Tische fielen. (Im Hof traf ich wieder den Klimmes Karl von Wertheim, der gerade beim Bauen von Deckungen gegen Flieger beschäftigt war.)

Gegen 10 Uhr morgens marschierten wir wieder ab und liefen den ganzen Strand entlang, bis kurz vor Blankenberge. Überall sahen wir in den Dünen Seesoldaten und Matrosen, aber von den unseren niemand. Während unserer kurzen Rast stieg ich über die Düne, wo sich mir ein überwältigendes Bild bot. Heller, blauer Himmel und unten vor mir die weite See, die des starken Windes wegen in mächtige Brandung auf dem endlos glatten Badestrand daher rollte. Das tat mir wohl und ich ließ das Bild lange auf mich wirken, und ich dachte kaum daran, daß jeden Augenblick feindliche Granaten von englischen Schiffen einschlagen könnten.

Ich mußte mich etwas lange aufgehalten haben, denn meine Kameraden warteten schon auf mich, als ich zurückkam. Inzwischen hatten wir erfahren, daß unsere Kompanie in Statlille lag, etwa 3 Stunden landeinwärts. Ein netter Trost für unsere wunden Füße und leeren Magen.

Auf dem Rückweg kamen wir an einem Feldlazarett vorbei, wo wir uns etwas zu essen bettelten. Der freundliche Stabsarzt ließ jedem eine Portion Schleimsuppe geben, weil er, wie er uns versicherte, sonst nichts habe. Neu gestärkt ging’s weiter und bei einbrechender Dunkelheit kamen wir nach Statlille, wo wir verlorene Schäflein freudig begrüßt wurden.

Als Belohnung für die ausgestandenen Strapazen fand ich einen ganzen Arm voll Feldpost für mich vor, worüber ich alle Müdigkeit vergaß. Mein Quartier war eine Kinderschule, wo ich knapp noch Platz unter der Schultafel fand, wir waren da ungefähr 30 Mann in dem kleinen Saal. Hier fand ich Gelegenheit mich selbst und meine Wäsche mal wieder gründlich zu waschen.

Nach 30 Tagen ging’s wieder weiter und wir bezogen wieder unser altes Quartier bei Brügge, die Schule von St. Michael, die wir damals, kaum eingerichtet, wieder verlassen mußten. Wir fanden alles noch im alten Zustande. Hier hatten wir Standquartier bis zum 5. November.

Morgens hatten wir zwei Stunden exerzieren und nachmittags Appell, so daß wir nach und nach alle Sachen wieder in Ordnung hatten. In einem benachbarten Hause ließen wir unsere Wäsche waschen, wobei wir Gelegenheit hatten, das Verfertigen der Brüsseler Spitzen zu sehen und wundern uns jetzt nicht mehr über die teuren Preise für derlei Sachen, denn es gehört große Geduld und außerordentliche Fingerfertigkeit zu derlei Arbeiten.

Eines Morgens, es war, glaube ich am 5. November, war wieder Alarm und um 5 Uhr morgens hatten wir St. Michael zum zweiten Mal im Rücken. Wir marschierten direkt an den Bahnhof in Brügge, wo nahezu unser ganzes Regiment versammelt war. Es wurde auch gleich eingestiegen und zwei Stunden später waren wir in Ostende. Kaum waren wir einigermaßen geordnet, so ging es auch schon weiter durch die Stadt.

Die Einwohner kamen verschlafen an die Fenster und konnten gar nicht genug den Kopf schütteln über die langen Reihen Soldaten, die gar nicht alle zu werden schienen. Nach etwa zweistündigem Marsch längs der Küste kamen wir in Mittelkerke an, wo wir schon eine Menge Verwundete sahen, die Vorboten der Gefechtsfront.

Unsere Bagagewagen blieben in Mittelkerke zurück und wir marschierten in der Richtung auf Westende zu, wo die Schlacht tobte. Auf halbem Wege hielten wir und nahmen hinter einem Bauerngehöft Deckung. Unsere Kompanie stand in Kompaniekolonne hinter einer Strohmiete, bis Befehl kam: Wir bleiben vorläufig hier, bis weitere Befehle kommen! Dann setzten wir Gewehre zusammen und legten uns hin. Vor uns waren einige unserer schweren Schiffsgeschütze, die ständig feuerten, links waren einige Ballonabwehrkanonen aufgestellt, die in Ermangelung von feindlichen Flugzeugen in die feindliche Stellung schossen.

Es war ein schöner, heller Tag und für die späte Jahreszeit, außergewöhnlich warm. Wir hatten uns Stroh zum Drauflegen geholt und waren in bester Stimmung, als plötzlich zwei feindliche Flieger über uns kreisten. Da wir uns in den blauen Uniformen sehr gut in dem hellen Stroh abhoben, so dachten wir, er habe es auf uns abgesehen, was bei uns begreiflicherweise Unruhe hervorrief. Wir beobachteten die beiden scharf und sahen, daß der eine plötzlich eine Bombe fallen ließ; wir legten uns alle platt auf die Erde und einige bange Minuten vergingen, als hinter der Strohmiete ein furchtbarer Schlag ertönte. Diese hatte uns nicht geschadet und als gar einer rief, er wollte Gulasch aus uns machen, lächelten sogar einige wieder, da tat es aber schon den zweiten Schlag, wieder war eine krepiert, aber weiter weg. Noch einige Bomben krepierten vor uns, aber alle in einer Entfernung, die uns nicht schaden konnten.

Bei näherem Zusehen merkten wir erst, daß unsere Artillerie 200-300m vor uns eine Scheinbatterie aus alten Wagenrädern und dergleichen aufgebaut hatte und zwar so täuschend ähnlich, daß es die feindlichen Flieger für eine unserer Batterien gehalten hatten.

Als die Flieger ihre Arbeit getan hatten und wieder der See zuflogen, wurden sie von unserer Artillerie ausgezeichnet beschossen; die weißen Wölkchen der krepierenden Schrapnelle platzten derart nah über und unter den Fliegern, daß wir es nicht begreifen konnten, wie die beiden dennoch durchkamen.

Noch einmal während des Nachmittags versuchten feindliche Flieger näher zu kommen, wurden aber gleich derart beschossen, daß sie ihr Vorhaben wieder aufgaben. Auf die Nacht wurde es kalt und wir suchten es uns im Stroh so behaglich wie möglich zu machen, als vor uns wieder heftiges Feuer begann, wir mußten deshalb weiter vorrücken und suchten kurz hinter der Gefechtslinie, hinter Häusern Deckung, da wir von schwerer feindlicher Artillerie beschossen wurden, deren Granaten mit unheimlichem Getöse in unserer Nähe krepierten. Sie rissen zum Teil tiefe Löcher in die gepflasterte Straße, aber verletzt wurde von uns niemand.

Da das Gewehrfeuer vor uns immer ärger wurde, rückten wir noch weiter vor und legten uns in Gruppenkolonne hinter eine Gartenmauer, über die ständig Gewehrkugeln hinweg pfiffen. Aus dem Bereich des Artilleriefeuers waren wir jetzt raus. Gegen Morgen ließ das feindliche Feuer nach und wir rückten zurück an unseren Strohhaufen, wo wir am vorherigen Wag gelegen hatten. Auf der Straße kamen einige Verwundete zurück, es waren Infanteristen von hannoverschen Regimentern. Sie sagten, der Feind hätte offenbar in der Nacht durchbrechen wollen, sei aber abgewiesen worden.

Auf die Nacht rückten wie wieder vor auf Westende, an dessen Westausgang die Schützengräben lagen. Unser 1. Zug war für die Nacht in ein Bauerngehöft einquartiert, ich lag mit drei Kameraden im Keller, als plötzlich des Nachts ein Geprassel draußen losging, als ob es hagelte. Schon kam auch der Befehl: Raus! Mit einiger Mühe sammelte sich unser Zug, denn es war stockfinster, der Sturm heulte von der See her, und dauernd pfiffen Infanteriekugeln zwischen uns durch. Im Laufschritt rannten wir an den Häusern entlang, überall Deckung suchend, bis wir wieder an der Gartenmauer hinter der Schützenlinie lagen. Nach 1 – 2 Stunden ließ das feindliche Feuer, nach und wir durften wieder zurück. Wir schliefen den Rest der Nacht so fest in unserem Keller, daß wir uns wunderten, daß es beim Raustreten schon heller Tag war. Unsere Kompanie sammelte sich und rückte ab. Diesmal ging es nicht an unseren Strohhaufen, sondern an den Strand, hinter die Sanddünen, wo wir uns so gut wie möglich gegen die Flieger deckten.