Wir alle kennen das Bild von Marc Chagall mit dem Mann, der über der Stadt schwebt. Er hält einen Wanderstab in der rechten Hand, und auf dem Rücken drückt ihn ein schwerer Sack mit seiner ganzen Habe. Chagall hat dieses Bild 1914 in Witebsk gemalt. Er war kurz vorher aus Paris in seine Heimat zurückgekehrt. Paris war durch den Krieg in weite Ferne gerückt. Mit seinem über der Stadt schwebenden Mann hat Chagall ein Motiv ins Bild gesetzt, das als zentrale Metapher der jüdischen Existenz gelten kann. „Hängen wir denn nicht tatsächlich in der Luft, leiden wir nicht an einer einzigen Krankheit: der Sucht nach Stabilität?“, hat Chagall zu seinem Bild gesagt.

Wir alle kennen das Bild von Marc Chagall mit dem Mann, der über der Stadt schwebt. Er hält einen Wanderstab in der rechten Hand, und auf dem Rücken drückt ihn ein schwerer Sack mit seiner ganzen Habe. Chagall hat dieses Bild 1914 in Witebsk gemalt. Er war kurz vorher aus Paris in seine Heimat zurückgekehrt. Paris war durch den Krieg in weite Ferne gerückt. Mit seinem über der Stadt schwebenden Mann hat Chagall ein Motiv ins Bild gesetzt, das als zentrale Metapher der jüdischen Existenz gelten kann. „Hängen wir denn nicht tatsächlich in der Luft, leiden wir nicht an einer einzigen Krankheit: der Sucht nach Stabilität?“, hat Chagall zu seinem Bild gesagt.

Auf der Wanderschaft sein, ausgegrenzt werden, keine Heimat haben und nicht wissen, wohin die Reise geht – dieses Schicksal teilten viele jüdische Schriftsteller und Künstler. Sie mussten sich immer wieder auf und davon machen, davon schweben und mutierten so zu „Luftmenschen“, zu wurzellosen Kosmopoliten.

Eingekeilt zwischen den Folgen eines rasant wachsenden Fortschritts und der gleichzeitigen Verarmung haben die Juden, vor allem in Osteuropa, sich als Luftmenschen dargestellt, eine durchaus ironische Betrachtung ihrer Lebenssituation im 19. Jahrhundert.

Jiddisch ist eine Sprache voller Poesie. Ein Wort, das man auf Anhieb versteht, lautet »luftmentsch«. Damit ist jemand gemeint, der auf der untersten Sprosse der sozialen Hierarchie steht. Auf der untersten sozialen Stufe im Schtetl Osteuropas standen die ungelernten Arbeiter, Tagelöhner, Wasserträger, Transporteure, das Heer der Schnorrer, die buchstäblich von der Hand in den Mund lebten, fromme und aufdringliche Illusionäre, deren Hoffnung auf Ertrag sich in Luft auflöste. Diese Juden lebten, wie es Manès Sperber nannte, im Bereich des »als ob«.

Jiddisch ist eine Sprache voller Poesie. Ein Wort, das man auf Anhieb versteht, lautet »luftmentsch«. Damit ist jemand gemeint, der auf der untersten Sprosse der sozialen Hierarchie steht. Auf der untersten sozialen Stufe im Schtetl Osteuropas standen die ungelernten Arbeiter, Tagelöhner, Wasserträger, Transporteure, das Heer der Schnorrer, die buchstäblich von der Hand in den Mund lebten, fromme und aufdringliche Illusionäre, deren Hoffnung auf Ertrag sich in Luft auflöste. Diese Juden lebten, wie es Manès Sperber nannte, im Bereich des »als ob«.

(Ludger Heid, Jüdische Allgemeine, 26.7.2012)

Die Metapher vom „Luftmenschen“ wurde im Lauf der Zeit dann unterschiedlich interpretiert und für alles Mögliche benutzt: für das Leben in der Diaspora, für die oft fehlende soziale Verortung, für bestimmte Berufsmuster oder überhaupt für „typisch jüdisch“ empfundene Gemeinsamkeiten. Aber auch im Zusammenhang mit Migration und Verstädterung sprach man von Luftmenschen, um eine fehlende Verwurzelung zu bemängeln. Um 1900 wurde damit vor allem die jüdische Existenz in der Moderne wahrgenommen. Schließlich wanderte der Begriff von der Selbstironie in die antisemitische Polemik und gab dem Luftvolk die Schuld für den fehlenden Lebensraum.

erschienen 2016

Von Luftmenschen wird inzwischen sogar in der Pop-Kultur gesprochen. Das weist Jonas Engelmann in seinem Buch „Wurzellose Kosmopoliten“ nach. Von der osteuropäisch-jüdischen Kultur vor 1900 fliegen die Luftmenschen mit Hilfe von Kafka und Bruno Schulz direkt in die popkulturelle Gegenwart in Musik, Film und Comic. Luftmenschen und Golems, sprechende Tiere und Vampire geistern durch die jüdische Kulturgeschichte. In Hoch- und Popkultur, Jazz und HipHop, in Odessa und New York, Krakau und Montreal – Spuren finden sich überall, meint Jonas Engelmann, so verborgen sie auch sein mögen.

In den Untiefen der deutschen Literatur soll hier einer dieser Luftmenschen aufgespürt werden. Die Rede ist von einem gewissen José Orabuena, der vor 40 Jahren am 16. Februar 1978 in Ascona gestorben ist. Er war ein Schriftsteller jüdischer Herkunft, ein recht erfolgreicher sogar, jedenfalls in den 1950er und 1960er Jahren. Seine Muttersprache war Deutsch. Seine Lebensstationen waren – nicht gerade freiwillig – Berlin, Vilna, Kopenhagen, England, Schweiz und Spanien. Sein Leben lang wurde er quer durch Europa zwischen den Grenzen und verschiedenen religiösen Kulturen hin und her geschleudert. Seine Versuche irgendwie und irgendwo heimisch zu werden, scheiterten immer wieder. In seinem Wikipedia-Eintrag wird er deswegen als Luftmensch bezeichnet.

José Orabuena (1892-1978)

Eigentlich kam José Orabuena 1892 als Hans Sochaczewer in Berlin zur Welt und hat erst nach 1933 seinen Namen gewechselt. Über sein Leben wissen wir nicht allzu viel. Er hat zwar eine Autobiografie geschrieben, in der er aber mehr über sein Innenleben und seine Entwicklung reflektiert.

Elternhaus ohne Religion

Elternhaus ohne Religion

Er wuchs in einer jüdischen Kaufmannsfamilie auf. Seine Eltern mieden den Kontakt zu Juden. Man gab sich assimiliert und emanzipiert. Die Familie besuchte weder die Synagoge noch beachtete sie am Sabbat jüdische Speisegesetze. Die Kinder wuchsen nahezu religionslos auf. Seine erste Begegnung mit Religion hatte Orabuena, als er zur Schule ging. Auf Wunsch der Eltern kam er auf eine Privatschule. Dort gab es allerdings nur christlichen Religionsunterricht. Damit konnte er überhaupt nichts anfangen. Überhaupt fehlte ihm jegliche Bindung zu seinen Mitschülern.

Ab dem neunten Lebensjahr schickten die Eltern ihn plötzlich zu einem Rabbiner in den Religionsunterricht. Aber auch hier wurden die Geschichten des Alten Testaments für ihn zu einer „widerlichen Angelegenheit“. Auf dem Weg zum Erwachsenwerden stürzte er innerlich in eine tiefe Identitätskrise. Hinzu kam die übermäßig strenge Erziehung durch den Vater, der sehr hohe Leistungen von seinen Kindern erwartete. Orabuena, der eigentlich ein guter Schüler war, versagte in der Schule und verkroch sich immer mehr in andere Welten. Er ging notgedrungen in ein inneres Exil. Sein Fluchtpunkt wurde die Literatur, und er fing bald an selber zu schreiben.

Statt in das Geschäft seines Vaters einzutreten wollte er Schriftsteller werden. Hierüber kam es zu einem erbitterten Streit mit seinem Vater. Als er mit Selbstmord drohte, wurde er von seinen Eltern in ein Sanatorium und später in ein Irrenhaus eingewiesen. Er löste daraufhin vollkommen entwurzelt die Beziehungen zu seiner Familie auf.

In Vilnius im Ersten Weltkrieg

Dann begann der Erste Weltkrieg. Orabuena kämpfte zunächst an der deutsch-französischen Grenze und wurde aber bald an die östliche Front versetzt. Dort landete er nach einem Lazarettaufenthalt in Vilnius (Wilna), wo er zum ersten Mal unmittelbaren Kontakt mit einer durchweg jüdischen Bevölkerung hatte.

Mir war die Welt, die ich nunmehr, vom Ende des Jahres 1916 bis zum Abschluss des Jahres 1918 sehr gründlich kennenlernen sollte, das Ostjudentum einer damals zu großen Teilen von Juden bewohnten und völlig durch sie belebten Stadt, dazu einer östlich schönen Stadt, vollkommen neu und überaus bald das Sinnbild für alles, was meinem Dasein noch fehlte und noch lange fehlen sollte: Religion, Glaube und das Wissen, Gott sei und wer Ihn nicht beachte, wer Ihn bezweifle, sei ein Narr, und ein böser und gefährlicher und gefährdeter obendrein, das eigene Dasein untergrabend und verarmend. (José Orabuena, Im Tale des Josaphat, S.116)

Orabuena war in eine Welt geraten, die er vorher so noch nie gesehen hatte. Die Stadt Vilnius, ihre Häuser und Straßen waren schmutzig und in einem unvorstellbar schlechten Zustand. Trotzdem interessierte er sich umso mehr für die Bewohner und merkte bald, dass für diese armen Menschen es Wichtigeres gab als Ordnung und Reinlichkeit.

Orabuena sprach weder Jiddisch noch Hebräisch und kam so den Menschen in Vilnius kaum näher. Ihre tiefe Religiosität war ihm vollkommen fremd, aber er wurde neugierig. Er sah das tiefe Elend, die Armut und den Dreck, in dem die jüdische Bevölkerung hauste, aber er empfand ihren Alltag nicht als eintönig. Trotz ihrer erbärmlichen Lage hatten sie einen ausgeprägten Sinn für Familie, Gemeinschaft und Religion.

Zurück in Berlin

Nach Deutschland zurückgekehrt, spürte Orabuena, wie die Stimmung in der deutschen Bevölkerung gegenüber den Juden kippte. Gleichzeitig entdeckte er, dass im Berliner Schtetl die ostjüdischen Arbeiter in ähnlichen Lebensverhältnissen lebten wie ihre Leidensgenossen in Vilnius. In diesem Milieu siedelte er seinen 1927 veröffentlichten Roman „Sonntag und Montag“ an. Orabuena beschrieb in fast dokumentarischer Weise den Moloch Berlin, der ihm die Armut und Ausweglosigkeit der Berliner Bevölkerung vor Augen führte.

Das Buch fand auch in literarischen Kreisen Anklang. Stefan Zweig lud ihn nach Salzburg ein. Dort lernte Orabuena auch Joseph Roth kennen. Auch zu Erich Maria Remarque hatte er Kontakt. Eine erfolgreiche Schriftstellerkarriere schien sich anzubahnen. Aber früher als viele andere jüdische Schriftsteller spürte er den wachsenden Antisemitismus und konnte ihm nicht standhalten.

Exil in Dänemark

1928 zog es Orabuena nach Dänemark. Die feindliche Stimmung, die sich in Deutschland zunehmend bemerkbar machte, vertrieb ihn dorthin. Dort war er zwar ab 1933 vor den Nazis sicher, aber Schreiben wurde wie für viele andere jüdische Schriftsteller schwierig. Kurz nach dem 10. Mai 1933 erfuhr Orabuena, dass auch seine Werke verbrannt worden waren. Für wen konnte er jetzt noch schreiben? In Deutschland durfte er nicht mehr veröffentlichen und für den ausländischen Leserkreis waren seine Texte eher uninteressant. Seine letzte veröffentlichte Arbeit in Deutschland war ein Essay mit dem Titel Nachlass am Schreibtisch, veröffentlicht in der Vossischen Zeitung.

Vertrieben vom heimischen Schreibtisch, war Orabuena in seinem nächsten Exil angekommen, eine weitere Station der Isolation und Einsamkeit. In dieser Zeit begann er, seine Ahnen zu erforschen und sich mit der Glaubenslehre und Geschichte der Juden auseinanderzusetzen. Dabei stieß er auf eine Familie namens Orabuena, aus der viele Ärzte hervorgegangen waren. 1492 wurden sie aus Spanien vetrieben. Er bewunderte diese Familie, adoptierte den Namen Orabuena und betrachtete sich von nun an als einen Nachfahren dieser sephardischen Familie. Aus Hans Sochaczewer wurde der jüdische Schriftsteller José Orabuena.

Allmählich fand er einen Zugang zur Religion seiner Vorfahren und sein Bewusstsein veränderte sich. Das Ostjudentum bot Orabuena die Möglichkeit, sich aus der Position des assimilierten „Luftmenschen“ ohne Wurzeln zu lösen und eine neue Form der Religiosität zu entdecken. So wurde sein zweijähriger Aufenthalt in Vilnius (1916-1918) zu einem Schlüsselerlebnis, das Orabuena nun literarisch aufarbeitete.

Allmählich fand er einen Zugang zur Religion seiner Vorfahren und sein Bewusstsein veränderte sich. Das Ostjudentum bot Orabuena die Möglichkeit, sich aus der Position des assimilierten „Luftmenschen“ ohne Wurzeln zu lösen und eine neue Form der Religiosität zu entdecken. So wurde sein zweijähriger Aufenthalt in Vilnius (1916-1918) zu einem Schlüsselerlebnis, das Orabuena nun literarisch aufarbeitete.

Hinwendung zum Judentum

1935 begann er einen Roman über das ostjüdische Vilnius zu schreiben. Er schilderte die Begegnung zwischen Ost- und Westjuden kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Als eine Art alter ego lässt er einen Mann namens David Orabuena nach Vilnius reisen. Trotz Verständigungsschwierigkeiten und unterschiedlichen Ansichten der beiden jüdischen Richtungen kommt es zu einem harmonischen Zusammenleben, von dem beide Gruppen profitieren.

Orabuena arbeitete drei Jahre diszipliniert an diesem Roman, den er 1938 in Kopenhagen abschließen konnte. Obwohl ihm mehrere Verleger seine Arbeit lobten, war zunächst niemand bereit, sein Buch zu veröffentlichen. Erst 1959 wurde sein Hauptwerk Gross ist Deine Treue. Roman des jüdischen Wilna erstmals veröffentlicht.

1959 zuerst veröffentlicht

Exil in England und in der Schweiz

Schon 1940 war er nach England gezogen, wo seine Schwester seit längerer Zeit lebte. 1948 erwarb er in Manchester die britische Staatsbürgerschaft. Sein Künstlername wurde amtlich. Kurz darauf zog er in die Schweiz. Seine Lebensreise von einem Exil ins andere war damit aber nocht nicht am Ende. 1952 ließ er sich im Kloster Einsiedeln taufen und konvertierte damit offiziell zum Katholizismus. Vielleicht spielte dabei die Freundschaft zu dem Schweizer reformierten Theologen Walter Nigg eine Rolle. Orabuena wurde in dessen Umfeld bewundert und von sachkundigen Kritikern geschätzt, eine breite öffentliche Wirkung blieb ihm aber versagt.

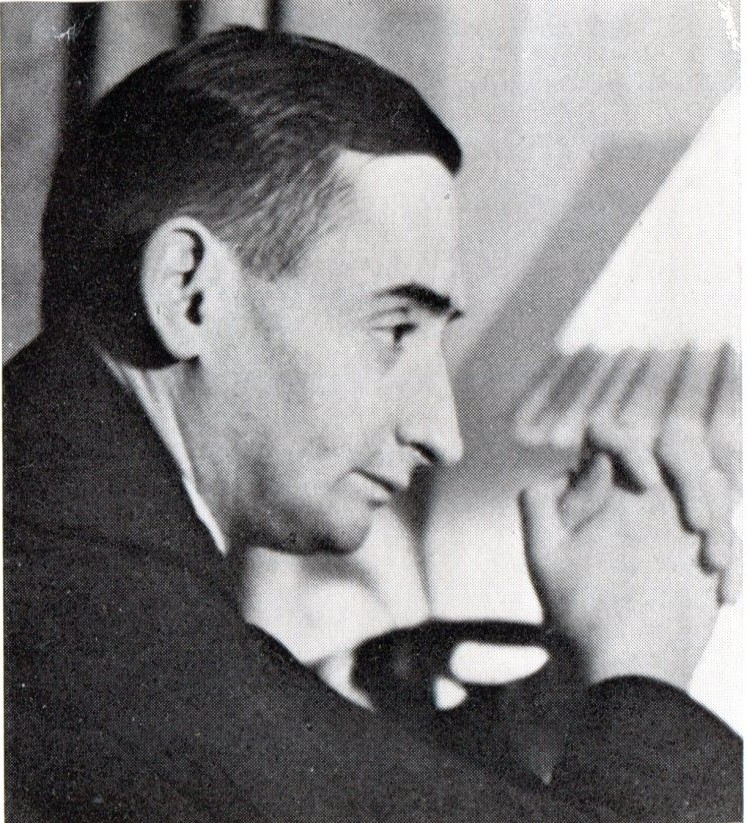

José Orabuena im Gespräch mit Walter Nigg (um 1975)

1964 veröffentlichte er seine Autobiographie Im Tale Josaphat. Hier hat er als 72jähriger seine Lebensgeschichte aufgezeichnet. Er hat sich selbst nie als „Luftmensch“ bezeichnet. Aber ein Mensch wie Orabuena, der sich sein Leben lang getrieben und vertrieben fühlt und immer wieder versucht heimisch zu werden, daran aber immer wieder scheitert, hängt tatsächlich nicht nur vorübergehend in der Luft, sondern sein Leben lang – ein Gefühl, das wir so nicht kennen, geschweige denn nachempfinden können.

Hörtipp

Wer sich genauer und ausführlicher über José Orabuena informieren möchte, sollte sich die beiden folgenden Audio-Dateien anhören, die der SWR im Jahre 1984 gesendet hat. Dort hat Prof. Andreas Heinecke die Stationen im Leben des José Orabuena dargestellt. Titel der Sendung: Wie ich zu schreiben lernte – Wie ich zu glauben lernte – Wie ich zu sterben lernte. An einigen Stellen ist auch Orabuena selbst zu hören.

http://orabuena.org/wp-content/uploads/2015/03/OrabuenaBiographiePartI1.mp3?_=1

http://orabuena.org/wp-content/uploads/2015/03/OrabuenaBiographiePartII1.mp3?_=2

Quellen

José Orabuena, Groß ist deine Treue, Zürich/Paderborn, 1959

José Orabuena, Im Tale Josaphat, Ostfildern, 1964

Martin Pollack, Kaiser von Amerika, Die große Flucht aus Galizien, Zsolnay-Verlag, 2010

Jonas Engelmann, Wurzellose Kosmopoliten, Von Luftmenschen, Golems und jüdischer Popkultur, 2016

Anne-Christin Saß, Berliner Luftmenschen, Osteuropäisch-jüdische Migranten in der Weimarer Republik, Göttingen, 2012

Nicolas Berg, Luftmenschen, Zur Geschichte einer Metapher, Göttingen 2008

http://orabuena.org/

https://www.buceriuskunstforum.de/ausstellung/marc-chagall-lebenslinien/0/

https://www.luftmenschen.de/social

http://www.zeit.de/2013/04/Anne-Christin-Sass-Berliner-Luftmenschen

http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/18359

https://www.luftmenschen.de/

1 Antwort zu Asyl für Luftmenschen?